これはクリス・マーテンソンさんの講義「Crash Course(2014年版)」を安納献さんが翻訳したものです。

※ 経緯はこちら [クラッシュコース日本語訳を、安納献さんの翻訳で公開&アーカイブします]

※ 本文内の太字は、編集・校正をしたテンダーによる可読性を上げるためのもの

クラッシュコース第1章へようこそ。

事実(Facts)、意見(Opinions)、信念(Beliefs)を区別することはとても重要です。

事実を述べるとき、意見を述べるとき、信念を伝えるとき、私は明確にします。

なので、このことについて初めから率直に言いたいと思います。

クラッシュ・コースの開発に費やした長年の分析に基づき、私は3つの信念を持っています。

そして、私がどのようにしてこのような信念を持つに至ったかをお見せしようと思います。

信念その1 今後20年間は過去20年間とはまったく異なるものになる

まず1つ目の信念は、今後20年間は過去20年間とはまったく異なるものになるということです。

なぜこれが重要なのでしょう?

というのも、私たちは直近の経験に基づいて未来を見る傾向があるからです。

つまり、直近に起こったことが、次に起こることへの期待になるのです。

それが人間であることの一部であり、ほとんどの場合、非常に優れた戦略です。

しかし、重要なターニングポイントでは巨大な負債となりえます。

私の信念は「次の20年を大きく変える変化はすでに始まっている」というものです。

つまり、大規模な変化が私たちに「迫っている」という認識を改めることができます。

2005年に初めてこの資料を発表したとき、私はよく「大規模な変化が近づいている」と言ったものでした。

そして、私が信じているのは、その大きな変化は本当に始まったばかりで、とても長い間続くだろうということです。

続いて、なぜ私がこの信念を持っているかをお見せします。

信念その2 圧倒的な変化が起こり得る

2つ目の信念。私は起こり得ると信じています。

何が起こり得るかというと、変化のペースや範囲が、主要な社会制度や支援制度の適応能力を圧倒することが起こりえるということです。

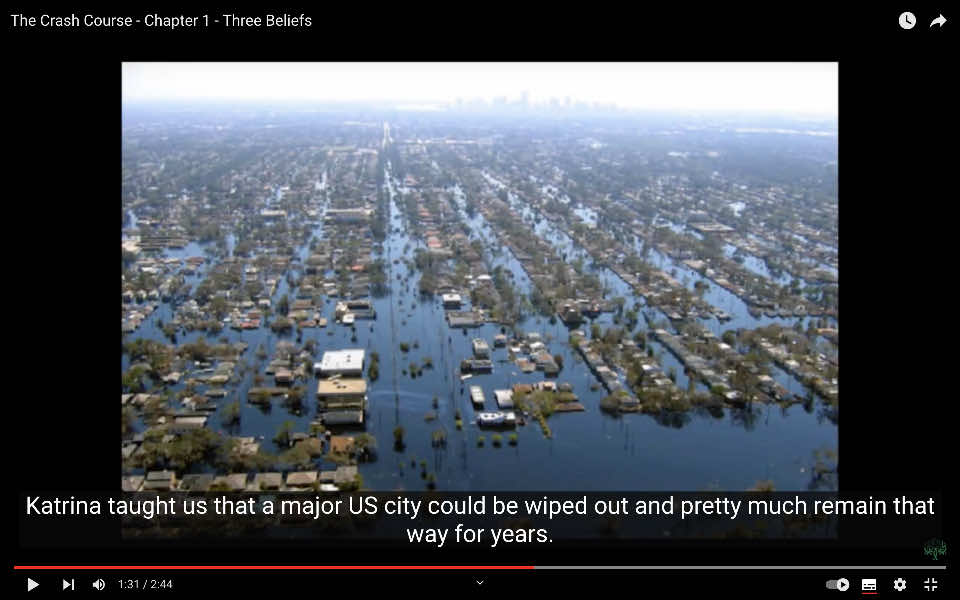

ハリケーン・カトリーナは、アメリカの主要都市が全滅し、何年もその状態が続く可能性があることを教えてくれました。

これは、大きな変化が私たちの対応能力を上回るスピードで起こった例です。

私が予測する経済状況の変化は、カトリーナよりも大きいものです。

はるかに大きい。

例えば、2008年の金融危機は、世界の銀行システム全体を崩壊させる寸前まで追い込みました。

しかし私は、今後のリスクは当時よりもさらに大きいと見ています。

信念その3 私たちは未来を形作ることができる

私の3つ目の信念は、より良い未来を築くために必要な技術や理解が欠けているわけではないということです。

必要なものはすでにすべて揃っています。

むしろ、正しいことを行おうとする政治的意志が欠如しているだけであり、それは私たち国民が真の実質的な変化を求めてまだ一致団結して声を上げていないという事実の反映なのです。

つまり、良いニュースは、必要なものはすでにすべて揃っているということです。

悪いニュースは、それを十分に早く展開できないかもしれないということです。

覚えておいてほしいのは、これらはあくまでも現時点での私の考えであり、新たな情報が修正や置き換えの必要性を示唆した場合には、変更する権利を有するということです。

「3つのE」と題された第2章では、このクラッシュコースの根底にある中心的な考え方を説明します。

クラッシュコース 全容

– なぜ、クラッシュコースを日本語に翻訳して公開しようと思ったか?

はじめに

第1章 – 3つの信念

第2章 – 3つのE

第3章 – 指数関数的成長

第4章 – 複利が問題

第5章 – 成長 vs 繁栄

第6章 – お金とは何か?

第7章 – お金の創造:銀行

第8章 – お金の創造:連邦準備銀行

第9章 – アメリカのお金の短い歴史

第10章 – 量的緩和 (QE)

第11章 – インフレ

第12章 – 1兆ドルってどれくらい?

第13章 – 借金

第14章 – 資産と負債

第15章 – 人口動態

第16章 – 貯蓄と投資の国家的な失敗

第17章 – 資産バブルを理解する

第18章 – 曖昧な数字

第19章 – エネルギー経済

第20章 – ピーク・チープ・オイル(安価な石油のピーク)

第21章 – シェールオイル

第22章 – エネルギーと経済

第23章 – 環境 – 枯渇する資源

第24章 – 環境 – 増加する廃棄物

第25章 – 未来の衝撃

第26章 – 私は何をすべきか?

経済と地球の有限性とシステムについての解説講義「クラッシュコース」

ご無沙汰してます。テンダーです。

私が10年以上前に友人の安納献さんの紹介で読み、大変影響を受けた「クラッシュコース」というウェブ上で公開された講義があります。

これはエネルギーと資源の枯渇を専門とする経済研究者・未来学者であるクリス・マーテンソンさんがまとめたもので、システムとして変化する世界経済の不安定さと地球の有限性などについてを網羅的に語り、2008年版と2014年版があります。

クラッシュコース / Crash Course というタイトルは、

・「短期集中講座」という意味(一夜漬けとか、無理くり詰め込む、とかそんなニュアンス)と、

・「破綻への道」という2つの意味が掛かっています

当時は渡辺遼遠さんという方が訳してくださったもの(おそらく2008年版)を繰り返し読んでいたのですが、そのウェブサイトが閉鎖となり、このたび安納献さんと話をして、じゃあせっかくだからみんなが読めるように2014年版を翻訳し直して公開しよう、となりました。

その理由は、私がこれを読んだのは10年以上前なのに、10年経って多くの人がこの内容を知り考えを深めたか、というとそんなことはなさそうだ、と思うからです。

むしろ、刹那的かつ表面的な刺激を欲する風潮や、権力者の旗振りへの盲目的な追従はより増して、その結果、法や制度をハックすることばかりに夢中になり、本質を自分の思考を通して理解しようと試みる態度が社会からひどく減ったように思うのです。

それは人々の個人的な問題ではなく、力を持つものたちの為そうとする基本的な社会デザイン、それに伴うインターネットやSNSの加速機構によるところが大きいと私は思いますが、何にせよ、今一度止まって、

完全に一度立ち止まって、2014年に出されたこの警鐘を、じっくり読んでみませんか?

なぜなら、経済の仕組みや幻想、地球の有限性やシステムを知らないままに、以後数十年の自分および近しい人々の行く先を決めることはできない、と私は思うからです。

クラッシュコース「はじめに」

このたびの最新版クラッシュコースへようこそ。

これからご覧いただく内容は、世界中の数百万人ものあなたのような人が、経済や将来の繁栄に対する極めて深刻な課題を理解するのに役立ち、その深刻な課題に対する無防備さを減らす具体的な行動のガイドとなるでしょう。

こんにちは、私の名前はクリス・マーティンソンです。このクラッシュコースシリーズを開発し、次世代にふさわしい世界を創造するお手伝いをしたいと考えています。

それが私たちピーク・プロスペリティのミッションです。

クラッシュコースは、10年以上にわたる集中的な調査と事実確認を経て、経済、エネルギー、環境を一つに織り交ぜています。これらの分野が重なり合うところに、今までの中で最も大きな物語が語られるからです。

2008年に最初のバージョンを発表した際には、そこで忠告した多くの出来事がその後すぐに起こったため、すぐに人気を博しました。

世界経済は停滞し、グローバル規模での大恐慌が懸念されました。

原油価格はバレルあたり150ドルに迫り、生活費の高騰は北アフリカや中東での革命を引き起こしました。

その途中、福島やディープウォーター・ホライゾンの危機は私たちのエネルギーシステムの脆弱性を露呈しました。

そして2014年現在、私たちはこれらの問題の余波に対処し続けており、残念ながらその根本的な原因には依然として十分な対処がなされていません。

しかし、あなたのような賢明で独立心のある人々は、この物語が示す大局に目覚めつつあります。

このプレゼンテーションの終了時には、世界を全く新しい方法で理解し、考えるようになるでしょう。

新たなリスクと新たな機会の両方を見ることになるでしょう。

警告しておきますが、この内容は一部の方にとって容易ではないかもしれません。

それがわかるのは私が、これまで数万人の観客にこの内容を発表してきた中で、その反応を見てきたからです。

非常に大きな変化について話すことになりますが、これらを理解するのは確かに難しいことです。

否定から怒り、不安に至るまでの感情反応はすべて当たり前のことです。

ですので、このシリーズを視聴中にこれらの感情を経験した場合でも–大丈夫です。

誰だってそうですから。

しかし、はっきりさせておきたいのは、クラッシュコースの目的はあなたを怖がらせることではありません。

私たちの立場は単純です。

すべての人がより安全で豊かな生活を送ることができるようにすることを目指しています。

そのために、私はあなたの視点を広げようとしています。

あなたの最も大切にしている信念に挑戦するかもしれません。

そして、あなたが自分自身を教育し、計画を立て、行動を起こすための時間がほとんど残っていないことを納得させたいのです。

再度申し上げますが、クラッシュコースの目的は、情報に基づいた決定と積極的な選択をすることで、現在の幸福と将来の安全に大きな違いをもたらすことができるようにすることです。

私はこれを自分の生活においても実践し、多くの人々が同じことをするのを手助けしてきました。

待つ時代は終わりました。

あなたがここでこれを見ているのは、何かが変わり、何かがうまくいっていないことを既に知っているからです。

そして、新しい未来が目の前にあり、今こそ行動を起こす時なのです。

それでは始めましょう。

次の章「3つの信念」にご参加ください。ありがとうございます。

クラッシュコース 全容

– なぜ、クラッシュコースを日本語に翻訳して公開しようと思ったか?

はじめに

第1章 – 3つの信念

第2章 – 3つのE

第3章 – 指数関数的成長

第4章 – 複利が問題

第5章 – 成長 vs 繁栄

第6章 – お金とは何か?

第7章 – お金の創造:銀行

第8章 – お金の創造:連邦準備銀行

第9章 – アメリカのお金の短い歴史

第10章 – 量的緩和 (QE)

第11章 – インフレ

第12章 – 1兆ドルってどれくらい?

第13章 – 借金

第14章 – 資産と負債

第15章 – 人口動態

第16章 – 貯蓄と投資の国家的な失敗

第17章 – 資産バブルを理解する

第18章 – 曖昧な数字

第19章 – エネルギー経済

第20章 – ピーク・チープ・オイル(安価な石油のピーク)

第21章 – シェールオイル

第22章 – エネルギーと経済

第23章 – 環境 – 枯渇する資源

第24章 – 環境 – 増加する廃棄物

第25章 – 未来の衝撃

第26章 – 私は何をすべきか?

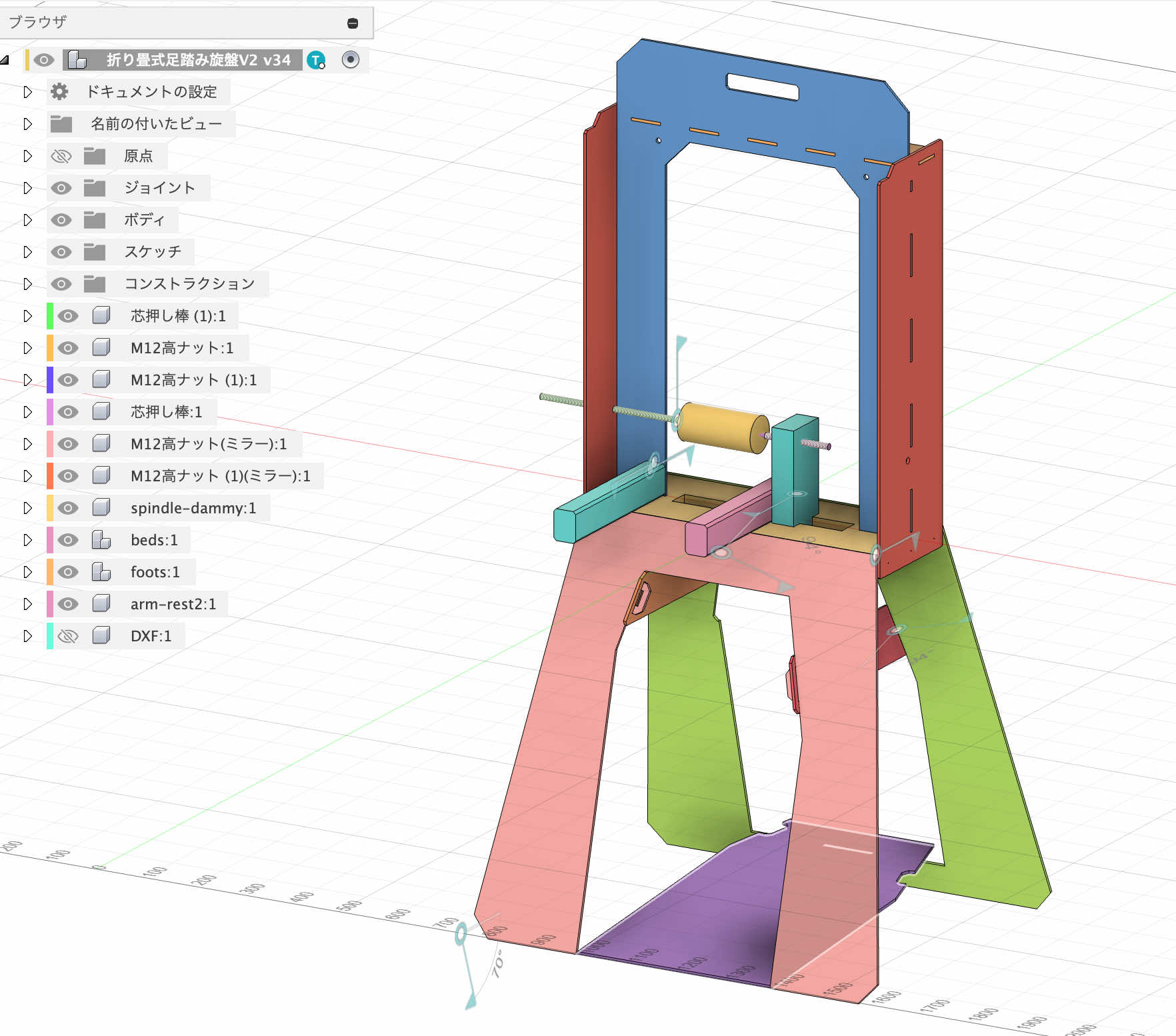

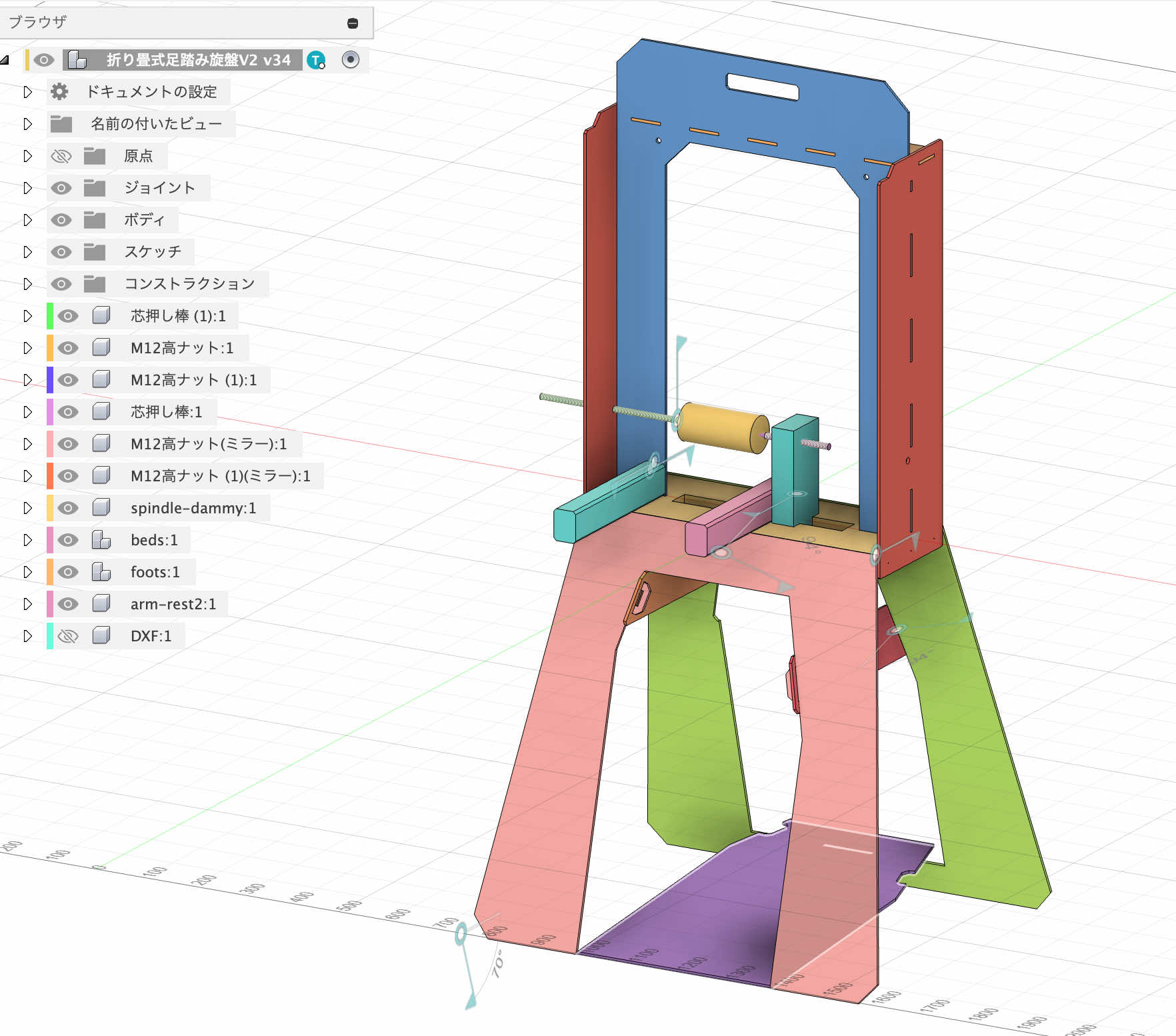

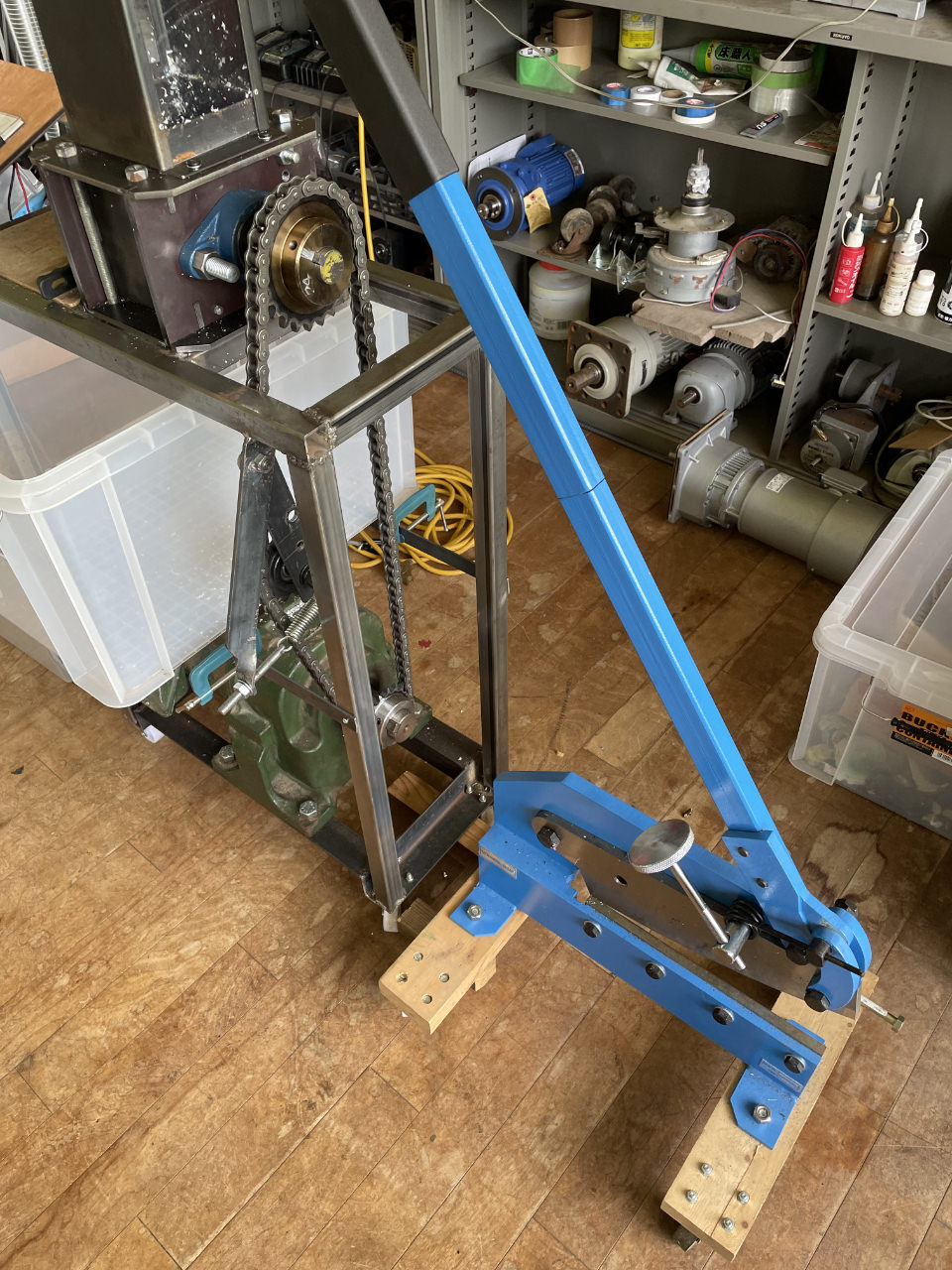

無電源で精密な木工ができる、テンダーマイブームの足踏み旋盤と、その折り畳み版開発を予告した前回。(詳しくはリンク先を見てちょーだい)

思いついたら猪突猛進、いてもたってもいられなくなり、

さる4/29に開催された鹿児島・霧島の「おはな祭り」というイベントに向けてピャッと完成させました。

というわけで V1の発表をすっ飛ばして・・・

テレレレッテテー!!!

折り畳み旋盤 V2!!!!!

(全世界が震撼! 「旋盤って折り畳めるんだ・・・! ザワザワ…ザワザワ……」)

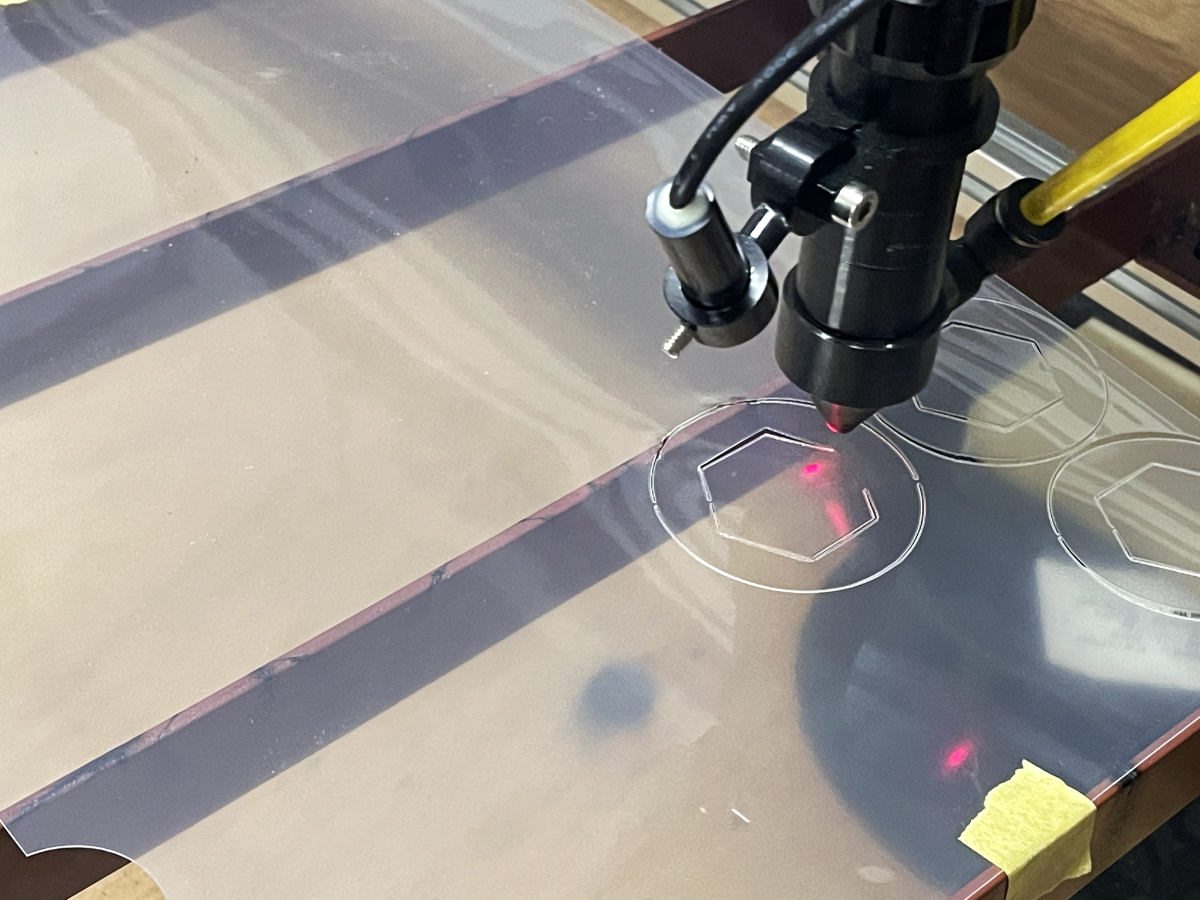

自作のレーザーカッターで5.5mm厚のサブロク合板を惜しげもなくふんだんにカットしました。

サブロク合板サイズをレーザーカットできるから作れるシロモノ!

折り畳むとスーツケース大。紐が他愛もないのはご愛嬌!

「こいつ、、、動くぞ!」

おうおう、待たれよご面々。

本プロジェクトの見どころは、、、

- 折り畳むとスーツケース大のサイズになり

- 展開時、作業ベッドまでの地上高77cm! 子供(小学校低学年から)でも扱えて

- 重量およそ11kg前後(足踏み用板、ツールレスト含む)

- 展開&設営に必要な時間、およそ1分

- 無電源で非力なため、危険なことが起きづらい!

ザワザワ……いいことばっかりじゃねえか! 薬事法違反じゃねえのか!? …ザワザワ

あいやわかった! ご諸兄が疑いたいのもよくわかる。なにしろ世知辛い世の中だもの。

では本日、放課後に折り畳み式足踏み旋盤で道具の柄を作る小学3年生(娘)の手元を見てちょーだい。

ちなみに足踏み旋盤体験2回目でこんな感じ。

(こりゃたまげた! 小学生が足踏み旋盤しちょる…! …ザワザワ)

てなわけで、折り畳み式足踏み旋盤は、その軽量&コンパクトな特性を活かして

- キャンプに持ち込んで、森に落ちてる枝や倒木から、必要なものやお皿を削り出すことができたり、

- そのローパワー&安全性から、教育目的での子供向けワークショップや、

- マンション暮らしでも、近所の公園で拾ってきた枝や、街路樹の剪定枝からの旋盤ものづくりを楽しんだり、

使い方無限大!!!!!

強いて言うなら、子供向けサイズ(サブロク合板から無駄なく切り出すとこのサイズになった)なので、大人が使う時は椅子に座るか(ちょっとやりづらい、)、前傾でやるか、

あとはいっそ親子や兄弟・友人知人で、手元と足踏みとを分担してやる、という素晴らしい連携プレーに持ち込むか。

てな感じですかね。

そもそもが山と人の暮らしを結びつけるハードウェアとして構想しているので、そういう使い方をしてもらえたら万々歳。

以上、折り畳み式足踏み旋盤のVer3を、近いうちに受注生産方式で販売するつもり。お値段3万円くらいかなぁ。

じきにウェブショップに並べるつもりだけど、購入希望の方はお問合せメールくださいな。

ちなみに 4/29の「おはな祭り」では足踏み旋盤(粗野verと折り畳みver)を出して、剪定枝からのバードコール作りワークショップを提供しました! 大盛況!

ではまた!

なんかビヨンビヨンしてますけど…!

pinterestで鉄工技術の探し物をしていたら、図らずとも運命の鉢合わせ。

pole lathe(ポールレイス=竿旋盤)というらしい。

13世紀にはサン・ルイ聖書(1226-1234年頃)に登場していたらしく、800年前からある旋盤が今でも使われているなんて摩訶不思議!

語感的に「足踏み旋盤」がしっくりきたので、この記事では足踏み旋盤と呼びますよ!

足踏み式には他にも “threadle lathe“(踏み板旋盤=足踏みミシンと同じような機構)、”bow lathe“(弓旋盤=摩擦発火の火熾こしと同じ機構)などがあるもよう。pole latheは竿旋盤が一意な呼び方だとは思うけど、なんかピンと来ないので、動力の直接的な動きである「足踏み」を冠するのがわかりやすいかなと。

そもそも旋盤(せんばん)とは?

旋盤とは、回転する軸に材料を固定し、そこに固定した刃物を当てて「かつらむき=切削加工」する機械の名前。

中でも金属を切削するのが金属旋盤、木を削るのが木工旋盤。

金属旋盤は、精度のいる軸を削り出したり、ものの平面を出したり、機械製作には幅広く使われる道具です。

木工旋盤は器やサラダボウルのようなものを作ったり、野球のバットや椅子机の脚を作ったり。

木工旋盤自体はラフな手作りでもなんとかなりがちな機械なのに対し(食器やバットにはそこまで精度が求められていないので)、金属旋盤は極めて精度が求められる精密機械の華、みたいな印象です。

ちなみに私テンダーは金属旋盤はよく使うけど、木工旋盤は一時期ちょびっとやって、今あんまりやっていない、という状況。だから木工旋盤自体が上手なわけでも、特に詳しいわけでもありません!

電動木工旋盤は危ないことがある

んで、回ってる材料に刃物を当てるので、当然当たり方が悪ければ刃物が飛ぶか、材料が飛ぶかのどっちかなわけです。木工旋盤で材料に「刃物が食う」ことをキャッチと言い、キャッチすると刃物が折れたり、回してる材料が顔に向かって弾き飛ばされたり、それはそれは恐ろしいことが起きる可能性があります。

足踏み旋盤を知るまでは、キャッチは木工旋盤の宿命だと思ってたんだけど、ポールさん(=足踏み旋盤)を知ってからは「すごい力で回して&早く削りたい」からキャッチは起きるのだ、と思うようになりました。

要は、足踏み旋盤ではキャッチで刃物や材料が飛ぶことはほぼ起きない。回転させているスピードも力も極めて小さいので、足踏み旋盤はなんだったら子供でも体験できる旋盤だと思う。スローイズビューティフル!

もちろん、電動旋盤の方が加工は圧倒的に早いので、日々量産が必要なものや、作業速度が求められるものには電動旋盤が向いていると思いますよ! あと表面の仕上げも回転速度が早いので、電動旋盤の方が綺麗だと思う。

さっそく足踏み旋盤を作る

というわけで裏山に行って、手頃な杉の木をチェーンソーで伐倒し、矢(クサビ型の鉄塊)とハンマーで半割りに。

その後、電気カンナやらドリルやらチェーンソーやらを使いつつ、心押し棒(軸)は鉄の丸棒を金属旋盤で尖らせたり、バーナーで炙って叩いて曲げたりして、あれよあれよと2日ほどで足踏み旋盤の完成。

なるべく粗野に作るのが流儀っぽいので(ガチな海外勢は、電動工具使わずに作るのがツウっぽい)、先人にならって粗野にしました。樹皮がついたままなのでめっちゃカミキリムシ来る。

ポール(バネ部)はジャパナイズで笹をば。ビヨンビヨンはいい感じ。

その後、いくつか改良を加えつつ、使いつつ気づく。

これは良い!

足踏み旋盤の良さ

無電源、非金属機械なので野晒しにできる

何を言ってるんだ、と思われるかもしれないけれど、木工旋盤と製材機は山に近けりゃ近いほどいいと私は思っていて、

まず、山で剪定したり間伐したりしたままの木は生木なので柔らかい。そして濡れてるので重い。

足踏み旋盤のパワーは弱いので、柔らかい生木を切削するのにピッタリ。そして削ることで重量が軽くなるので山から持ち運びがしやすくなる。

さらに削り屑がウッドチップとして、山の地肌を守り土の流出を防ぐことにつながるわけで、

- 山の木の間伐や剪定で、山のお手入れをして風通しが良くなり、

- 足踏み旋盤を使うことで人間は売り物や日用品が生産でき、

- 持ち出すものは軽くなり、

- ウッドチップがばら撒かれることで山土が保全される!

なんじゃこりゃ! いいことばっかりじゃないか!

これぞ人間の仕事だ!

そしてこの時に、電動木工旋盤だとまず重い(振動防止のため)し電源いるし、高価だから置いといて盗まれちゃう可能性もあるから山へ持ち込むことをそもそもしない、というかできない。

ところが足踏み旋盤は無電源&金属部品がほぼないので、雨ざらしにしても致命的な事態にならない。(もちろん屋根があった方が長持ちしますよ)

このラフさってのは、人と山を近づけるうえでとてつもなくでかい要素だな、と思ったわけです。

そして山に置いておけるから、それがまた人が山に行く理由になる。

昔の炭焼き小屋とか窯とか、こんな感じだったんだろうなぁ。

たいへん静か&弱いために安全

そしてモーターがないためにとても静か。なんだったら夜でもできちゃう。

かたや電動旋盤を使った時は、ずーっとモーター音聞いてるのね。

自然物である木を加工してるはずなのに、ゴーグルつけてマスクして、ずーっとモーター音聞きながら、キャッチで吹っ飛ぶことを心配しながら器作ってる。ものができるのは楽しいけど、思ってたほどハッピーな加工体験じゃない、てのが自分の正直な電動旋盤の感想。

足踏み旋盤は前述した通り、パワーが弱いためにほぼキャッチ&吹っ飛びが起きない(キャッチが起きるシチュエーションでは材の回転が刃物に引っかかって止まって終わるだけ)。

もちろんモーター音もしませんよ!

山に行けば作れる

もうね、こういうことだよね。

斧と鋸とハンドドリル持って山に行って、あとはハンマーと太い釘2本があれば足踏み旋盤はできちゃう(紐は繊維植物から編めますぜ)。

非常に原始的でありながら、明らかに機構を持った機械であり、精密なものすら作れるのに、本体を含めゴミとなるものを残さない。

これぞ人間の仕事だ!(2回目)

ここ数年、大地の再生という環境再生技術の勉強を始めて、植物の剪定をやってるんだけど、剪定枝って毎年かなりたくさん出るのね。

大地の再生自体では、そういった剪定枝も環境改善の材料として柵みたいなのに大量に使ったりするんだけど、足踏み旋盤の場合、剪定枝自体を売り物に変えられるので、「山に行くと具体的に儲かる」という状況を作り出せる道具だな、と。

また、電動旋盤と違って木の節理を無視できないので、節は切れないし、繊維方向の向きや樹種の違い、乾燥具合の影響を大きく受けると思う。

これはデメリットとされがちなことだと思うんだけど、自分にとっては木のことをよく知るために非常に重要なポイントでした。

日本で、なぜこんなに細かく樹種によって作られるものが違うという風土文化を持ったのか、それは力技で抑え込めなかったから。逆に言えば、強力なモーターは節理を無視できる。うむ。

こんなのできるよ! 足踏み旋盤で作ったもの

というわけで、まだまだ始めたばっかりなので少ないですが、作ったものをご紹介。

他にもいくつかあったけど、人にあげちゃったりなんだりで手元に写真がない。

マレット(木槌)

慣れてきたのち、初めにマレット(木槌)作った。

これは足踏み旋盤の操作上必要なもので(心押し台の位置をクサビを叩き込んで止めている)、これも先人にならって粗野に。この時はまだ2種類しかバイト(刃物)を使ってなかったので、切削の輪郭がぼんやりしてる。

材はイヌマキの剪定枝。

コロコロの柄

いきなり卑近な例だけど、10年もののコロコロのプラの柄が崩壊してたので、カイヅカイブキの剪定枝で柄を作った。亜麻仁油を塗り込んだら、途端に溢れる高級感。柄って大事!

四十肩治し棒(デフロスティック)

これは知り合いの鍼灸師さんが「四十肩にはライトセーバーの殺陣がすげー効く!」と言っていたので、真似してアレンジした振り回し用の棒。

四十肩は英語で frozen shoulder (=凍った肩)というらしいので、この棒のことは defrostick(=デフロスティック / 解凍棒)と呼んでいる。尖った方と丸い方との両端でツボ押しできるし、膨らんでるところで首筋をゴリゴリ押したりもできる。要は重くて長いマッサージ棒ですな!

その効果のほどはと言うと、(私も四十肩になったのだけど)デフロスティック振り回してたらかなり寛解した。

実は作ったものの中で一番のお気に入り。材はエノキ+亜麻仁油

エノキ(榎)は「柄の木」が語源、という説があるそうな! 足踏み旋盤の友たる木!

おまけ: シラカシでさっき作った第二弾のデフロスティックの持ち手(ブレードは別に作って合わせるつもり)。

カシはいいね、重くて存在感ある。

器類はまだできてない…

いえね、本当は木のお皿作りたくて始めたんだけど、これに関しては電動木工旋盤の方がずっと簡単で(チャックという材料保持部品が大変優秀なため)、足踏み旋盤の「両センター支持」という材料の押さえ方だとお皿作るのが難しいのです。。。

というわけで鋭意頑張り中です!

足踏み旋盤では、「マンドレル」というロープを巻くようの部品を材料に打ち込んでからお皿を作ります(=マンドレルを作る&マンドレルがピッタリハマるお皿の木地を作る必要がある)

2024.5/9 追記

やっとこさ器できました!

器を作るために、

- マンドレル製造の精度が上がった

- Tip up fook という刃物を、マイナスドライバーから火造りして作った

- 足踏み旋盤のツールレスト周りの剛性を上げる工夫をいくつかした

の3点が必要でした。いやはや、足踏み旋盤での器作りは高度ですな。

樹種はたぶん、ヤブツバキ。青みが差してて綺麗。

粗野であれ

さらっと書いてきたけど、粗野。

材料の押さえ方の話に出てきたチャック、これは普通の電動旋盤では三つ爪チャックとか四つ爪チャックとか呼ばれるものが付いていて、非常に強力に、片側だけで材料を掴めるのね。

足踏み旋盤も、両センター支持をやめてチャックを使えば一気に使いやすくなると思う。

足踏み旋盤を始めてから、何度も「チャックに変えようかな…」と逡巡したんだけど、その度に髭を三つ編みにした古風なヨーロピアンたちが、ハンドドリルとでかいノコギリで足踏み旋盤を作る映像が脳裏をよぎって改造をやめた。

チャックをためらう理由の一つは、値段がいきなり上がること。

チャックだけで1〜2万円するのと、そのチャックを取りつけるにはベアリングや、他の保持機構の金属が必要になる=道具の近代化が進む。

また、これまで書いてきたようにラフに使えなくなり、もちろん野晒しもできなくなる。ベアリングが錆びたらどうにもならないからね。

もう一つは、それをやってしまったら改善にキリがないこと。

心押し台の固定を、面倒なクサビ式ではなくカムロックレバー式に変えようとか、

刃物台も自由な角度にできる金属製にしようとか、

ポールのバネで回転を戻していると行き戻りの片側しか切削できないから、クランクを入れて無限回転の足踏みミシン式にしようとか、

そんなことをし続けたら、どんどん金属比率が増えて、ただの電動じゃないだけの近代的旋盤になってしまう。

足踏み旋盤の良さは、シンプルさと誰もが「えー? へー! やってみたい!」と思える近さ、フレンドリーさなんだと思う。複雑な機構を入れた瞬間にその良さは帳消しになる。人力であればエコだから良い、といった狭量な話ではないのだ。

それを担保する概念が、足踏み旋盤の場合「粗野」なんじゃなかろうか。

粗野さは、人間の側に寄せすぎずに金属化に抗う、行き過ぎた文明への反骨のシンボルだ。

というわけで、足踏み旋盤は粗野たれ!(この記事のまとめ)

(とか言いながら、全然粗野じゃない普及版を設計中・・・乞うご期待!)

2024.5/10 追記

できちゃった! 折り畳み足踏み旋盤!!!

どうもこんにちは。テンダーです。

はてさて、前から思ってのだけど、電動アシスト自転車のバッテリーって…高いよね?

高いよね??

[↑ こういうの]

衝撃が加わったり、耐候性が求められたり、かつ小型軽量が求められるうえに安全性が最優先というリチウムバッテリーだから高いのもまあしゃあないとも思うんだけど、2年の寿命で4〜5万円と言われちゃうと、もうちょっとどうにかならんものか、と思ってしまうのもまた人情。軽自動車の車検と大差ないじゃん。

というわけで、バッテリーどうにかならないか問題を解決すべく、海外での取り組みを調べること数日。。。

最初は「どうせ電圧が合ってるバッテリー繋いじゃえばいいんでしょ?」 くらいに思ってたんだけど、なんともはや、ヤマハとパナソニックのアシスト自転車は、内蔵コンピューターがバッテリーを純正かどうか監視している!ということが判明。

(純正じゃないとエラーを返して、アシスト機能を使わせないように作ってある。

かたやジャイアント社の自転車は監視していないのでどんなバッテリーも使えるが、人気もあって高価!)

じゃあその「チェック機能になんとか介入しないとどうしようもないじゃん!」という切り口で調べると、やっぱりおりました、先人!

どどん。

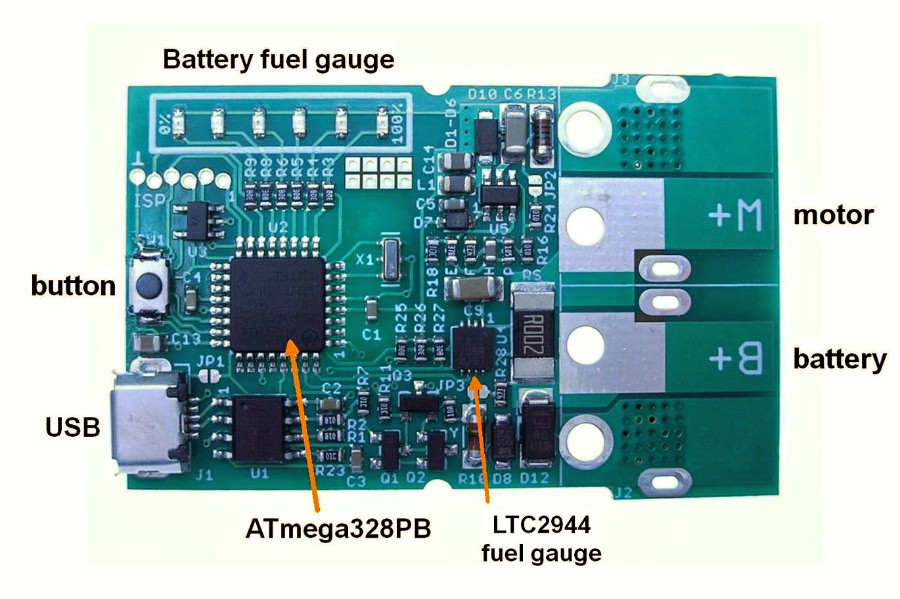

こちらのgamerpaddyさんがすでにヤマハのものはハック済み! しかもやり方まで公開してくれておりました。

このハックは、コンピューターがバッテリーとやりとりして純正かどうかチェックしてるところに割り込んで、誤認させるものらしい。

さらに調べると、この gamerpaddyさんのコードを基盤に落とし込んだドングルを Albert van Dalenさんが販売していて、日本からも買えることがわかったので、今回は確実性を求めてAlbertさんから購入することに。

$89。これを高いと思うか安いと思うかはキミ次第!

髭を長くして待つこと2週間。

とうとうドングルが到着。早速実装だ!

電動アシスト自転車のバッテリーを非純正化するためにいるもの一覧

電動アシスト自転車本体

今回の改造の人柱?となった自転車は、丸石サイクルのフラッカーアシストちゃん(FRA63H:2012年11月発売モデル)。

むむ、ヤマハじゃないじゃん! とお思いのご諸兄。これは実は、中身はヤマハ製でOEM商品なのです(2011 ヤマハ・リトルモアと同じ。ついでに言うとブリヂストンの自転車もヤマハ製)。

だからモーター部分にはしっかり「YAMAHA」と書いてありますぜ。

この自転車は、友人が「なんか壊れてるみたいだから…あげる!」とのことで、「きっとバッテリー不具合だろうなー」くらいの軽い気持ちでもらったもの。そしてこの早合点が全ての元凶(散財)のもとであった・・・。(詳しくはOIOI)

非純正バッテリー

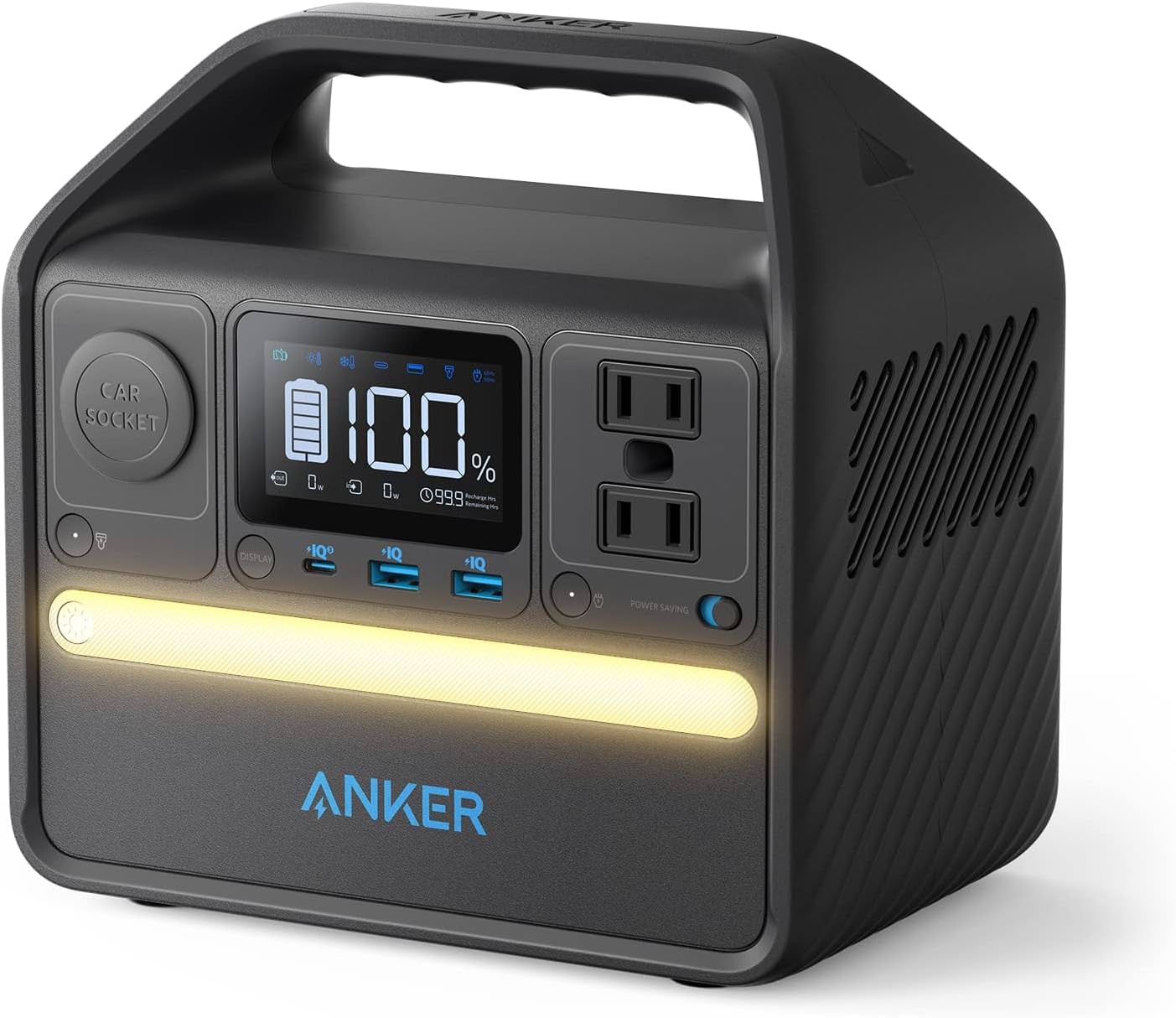

肝心要の純正じゃないバッテリーは、Anker 521 Portable Power Stationを選定。

こちら、Whあたりの価格はヤマハ純正のバッテリーと大差ないんだけど、

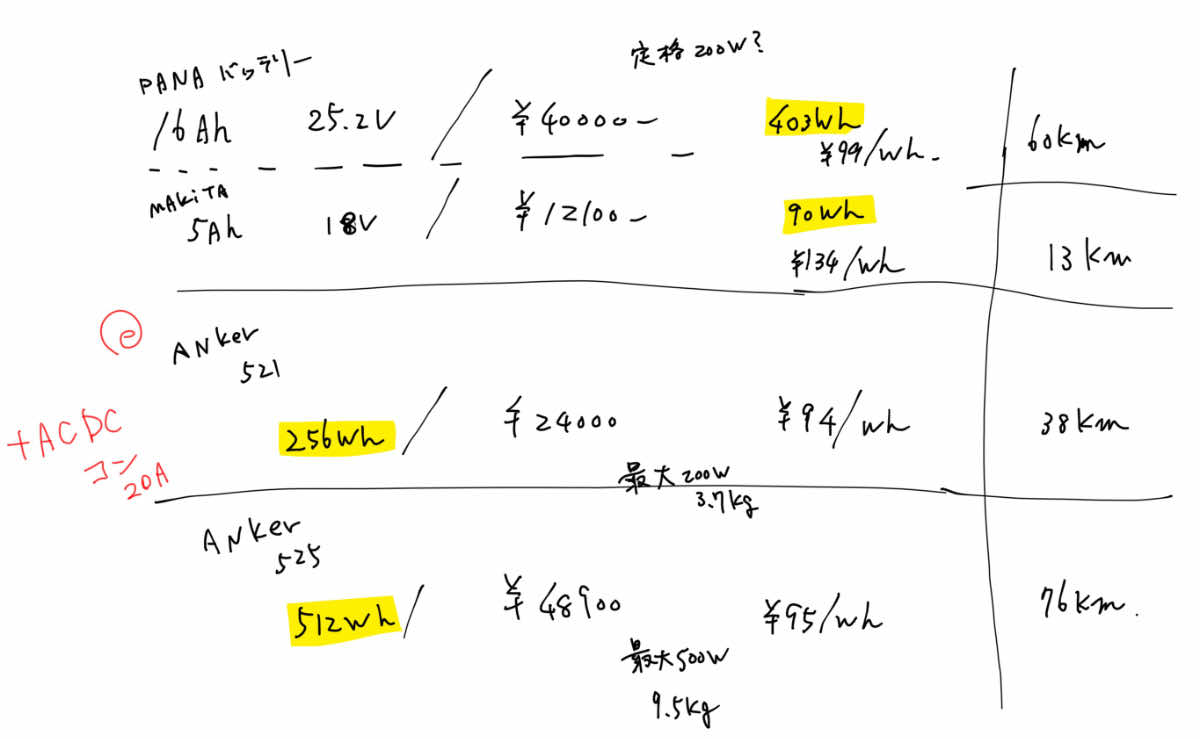

[走り書き試算メモ。右端がフル充電での航続距離、その隣がwhあたりの単価]

6000サイクル充放電の、さらには5年保証付き、さらにはパススルー充電(バッテリーを傷めずに充電しながら使える)付き、100V出力、USB type-C出力、内蔵ライト、などなど、純正バッテリーよりはるかに高機能。

そもそも、自転車に乗ってない時は持ち運んで他のことにも使えるしね。この時のお値段は24000円と高いけど、十分価値はあるだろうと判断して購入。

これより大きいサイズのものは、航続距離が伸びる以外のメリットがないうえに重すぎて燃費落ちるだろうから今回は却下。

(車に使われる鉛バッテリーは無料でもらえることもあるので検討したけれど、とても重い+希硫酸が入っているので転んだ時危ない、の2つの理由により今回は見合わせました。後述するトレーラーに載せるならアリかも)

ドングル

Albert van Dalenさんが作っているものは、バッテリーの残量をLED点灯で示したりできる機能がついてるんだけど、Ankerバッテリーにはそもそもデカデカと残量がデジタル数字で表示されているので、その機能は必要なし。

熱で壊さないように気をつけて太い配線をはんだ付けするだけ!

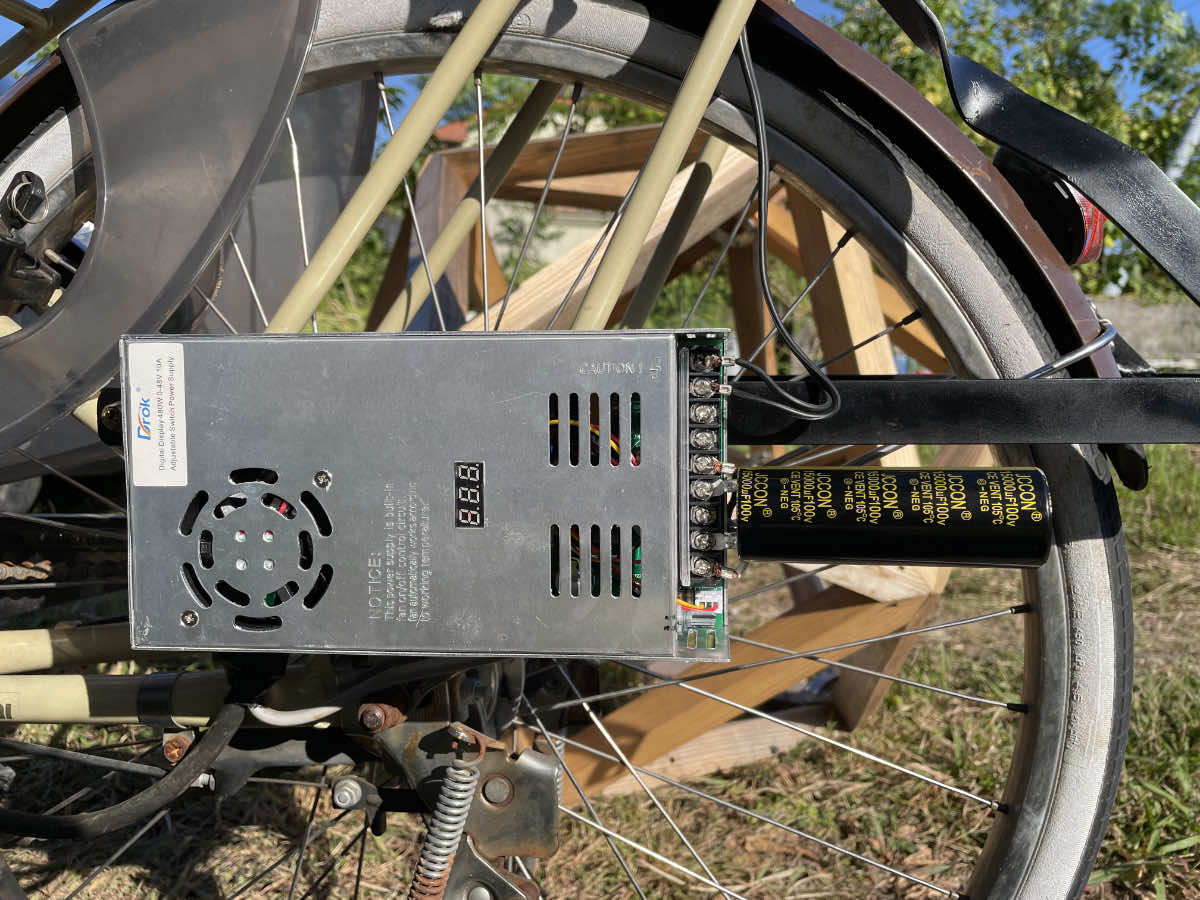

DCDCコンバーター

AnkerバッテリーはAC100V出力なので、ヤマハモーターに合うようにDC25.2V近辺に電圧を落とす必要がある。かつ、電動アシスト自転車定格で200W以上、瞬間で300〜400Wくらい要求することもあるようなので、それなりに太いものが必要だぞ、と。

ただし私がもらったフラッカーアシストはモーターが36Vとのことだったので、36Vで300W以上流せるものを探す。

そんなにシビアな電圧の要求じゃないだろうから、安いものを購入(これも最終的な結論を得るまで結局3種類買った)。

そもそも、直流24V出力できるバッテリーを選べば、DCDCコンは不必要になるうえに、エネルギー効率も良くなります。ただし充放電の仕組み作りが必要なのと、リチウムバッテリー自体が爆発を起こしうるリスキーなものなので、今回は自組みせずに5年保証のAnkerバッテリーを選びました。(あとAnkerのものよりかなり高価になる印象)

端子

なんと、ダブルのギボシ端子のメスをラジオペンチでちょちょいと曲げると、アシスト自転車の電源端子にピッタリになることに気づいたので、モノタロウで買っておいたダブルギボシ端子をチョチョイのチョイ!

以上、バッテリー→DCDCコンバーター→ドングル→アシスト自転車と接続するだけ!

わざわざ言うのも馬鹿らしいけど、もちろん自己責任で!

どうやるのか誰かに聞かなきゃさっぱりわからない人は100%時期尚早なので、やらないように!

ドキドキワクワク繋いでみたら、案の定動かない(初めてやる時のお約束!)

とか言いながら、いやー、自分もさっぱり動かず。

自転車の手元スイッチの表示点滅の様子からすると、ドングルが機能してないように思ったので、Albertさんとメールでやり取りをしつつ、ひとまず手元スイッチの故障を疑い、手元スイッチのみヤフオクで購入。

手元スイッチ故障ではなかった

元々フラッカーアシストちゃんについてた手元スイッチと同じ型番のものを調べて交換するも、症状変わらず。

そもそも、フラッカーアシストはモーターが36V用になっていて、リトルモアは25V用。丸石サイクル的にモーターを強化しているんだと思うけど、そこまでは調べきれず、本当にこの手元スイッチでいいのかもわからない。

(ヤマハ電動アシスト自転車の手元スイッチはめちゃめちゃ細かく型番が分かれているのだ)

うーんうーん。

…試しにモーター交換してみようかな?

うむ。出費がかさむがここまで来て引き下がれない。

ええいままよ!

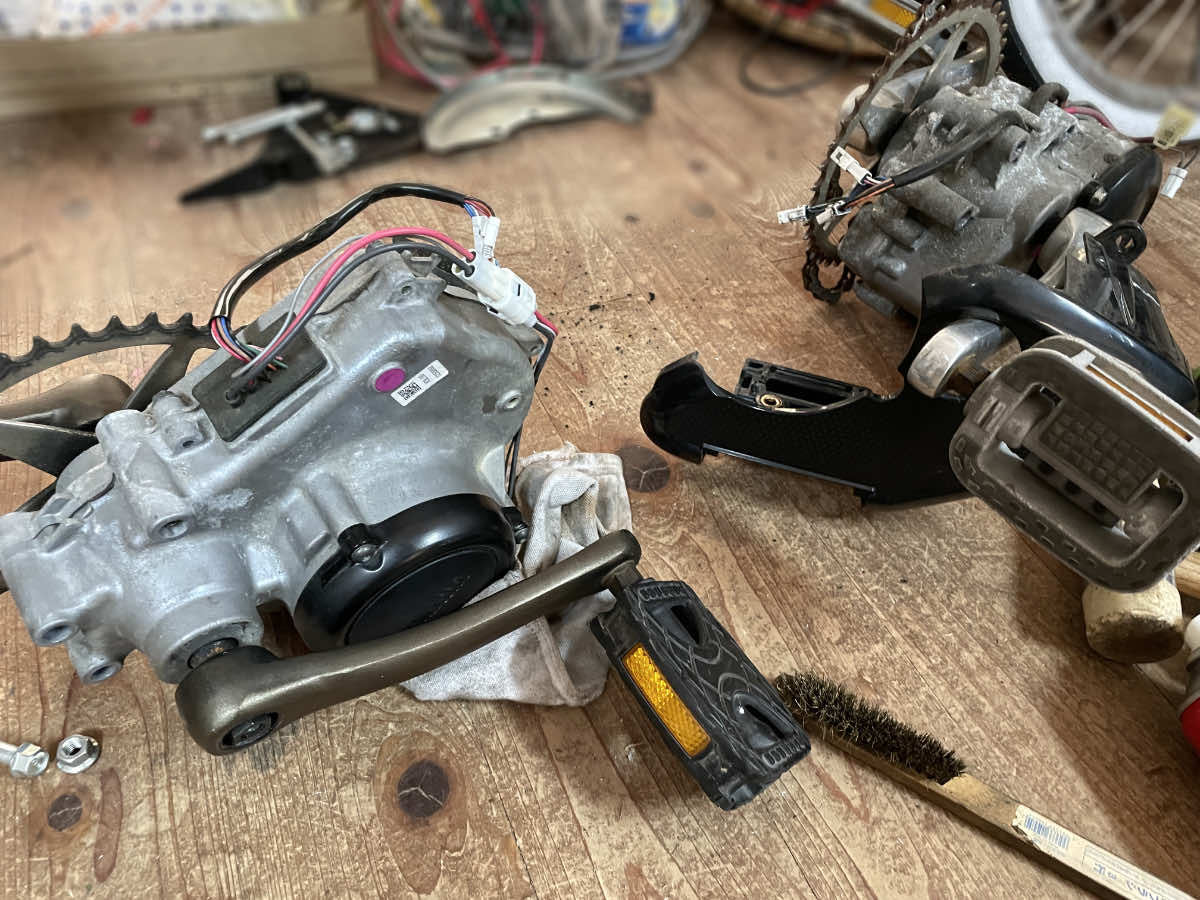

アシストモーターを変えると・・・

36Vのモーターが良かったが、中古市場にほとんど出回ってなかったので、あきらめて適当なモーター「ヤマハPAS AMI X0L9-1005」を購入。

ちなみに、ヤマハ製の自転車やバイクは全パーツが公開されてて型番を調べられます。えらい!

(もっと言うと、パーツ検索アプリまでありますぜ!)

このサイトを使って、買ったモーターに合う手元スイッチ(x93−82510−11)も調べてそれも購入。

フラッカーアシストちゃんの心臓&脳&筋肉&胃袋移植で気分はブラックジャック!

ありがたいことに、36Vモーターと25Vモーターはボルト位置などが全く一緒、簡単に換装できた。手元スイッチも交換して、ドングルとAnkerバッテリー、DCDCコンを繋いで祈る気持ちでスイッチオン!

とうとう起動した!

見事、非純正バッテリーでアシストの恩恵を受ける。が、、、

しっかりアシスト機能が働いて、とっても嬉しい昼下がり。

ハッキング自転車で保育園に娘を迎えに行ってみたり、無駄に近所をうろうろしたりしていると問題が発覚。

瞬停、アシストを覚えず

ときどき手元スイッチの電源が落ちて、アシストが切れる。

ちょっと勾配のある坂道だとほぼ100%この現象が起きて、いきなりペダルが重くなってとってもパニクる。

[うんともすんとも]

しばらくテストをしていると、負荷がかかると電源が落ちることが判明(瞬停というやつです)。

とっさに「突入電流が大きすぎて、DCDCコンが電力をまかないきれないんだろうな」と思っちゃったのが運の尽き(散財ルート2回目)。

DCDCコン沼にダイブイン

紆余曲折を経つつも、最終的には3台目の20A出力のDCDCコン購入。

480W流せればなんとかなるだろう、そもそもAnkerバッテリー側が瞬間出力450Wなので、これでダメならバッテリーを変えなきゃダメじゃん・・・という希望と絶望の入り混じった心持ちで交換するも、電源が落ちる現象は変わらず。

ワオ! どうしよう!?

小生あいにく2万4千円払ったバッテリーをさらにグレードの高いものに買い換える豪奢さは持ち合わせておらず、しばらくはアシストのパワーモードを弱くしたり、ギアを2速にして乗ったりという苦肉の策で対応するも、うーんなんていうのコレじゃない感!

落ち着いて考えると、コンバーターが耐える瞬間480W出力でもまかなえないほどの要求をモーターはしてないだろうから、あ、これもしかして平滑コンデンサ入れると解決するやつじゃないの?

困ったときのコンデンサ

調べるとありました。そのものズバリ。

Q. DC-DCコンバータで入力瞬停時に出力電圧を保持する方法はありますか?

https://product.tdk.com/ja/contact/faq/power-supplies-0036.html

コンデンサとは平たく言っちゃえば電池で、DCDCコンのあとにつけておけばそこに勝手に電気貯めておいてくれるから、自転車側から要求があったとしてもコンデンサ側のストックを流してうまいこと瞬停を回避できるよ! という話(で合ってるよね?)。

ありがたいことに平滑コンデンサの容量を計算を解説するサイトもありました。

今から思えば色々勘違いしてたんだけど、当時は

・100V 10000μFのコンデンサつければ多分大丈夫!

という結論になって、aliexpressに発注。

[コンバーターの右隣にそびえる黒いやつがコンデンサ。追手を攻撃できそうな見た目]

取り付けてみればこれまでの苦労が嘘のよう、見事瞬停がなくなりましたとさ!

(※なぜかDCDCコンの前に取り付けると勘違いしてたけど、DCDCコンの後につけるものなので本当は耐圧は100Vなくて大丈夫です)

ハッキング済み電動アシスト自転車を、もっと便利で楽しくする

バッテリーもモーターもコンピューターも移植された、まさに換骨奪胎ハッキングされたフラッカーアシストちゃん。

Ankerバッテリーを載せるために色味の似た箱を荷台に取り付け、

[こういうところケチると途端にしょぼくなるので頑張った。留め具は3Dプリント製]

さらにはトレーラーを牽引できるようにハーネスを鉄で作成。ひとまずここにDCDCコンとドングル、コンデンサが同居しております。

ドングルは大変格好悪いが、ひとまず自己融着テープでぐるぐる巻きにして耐水化。

そしてハーネスに自転車用ヒッチメンバー(牽引金具)も取り付けると、なんと「大量の荷物や子供を牽引してもアシストがあるから大変じゃなーい!モデル」に早変わり。

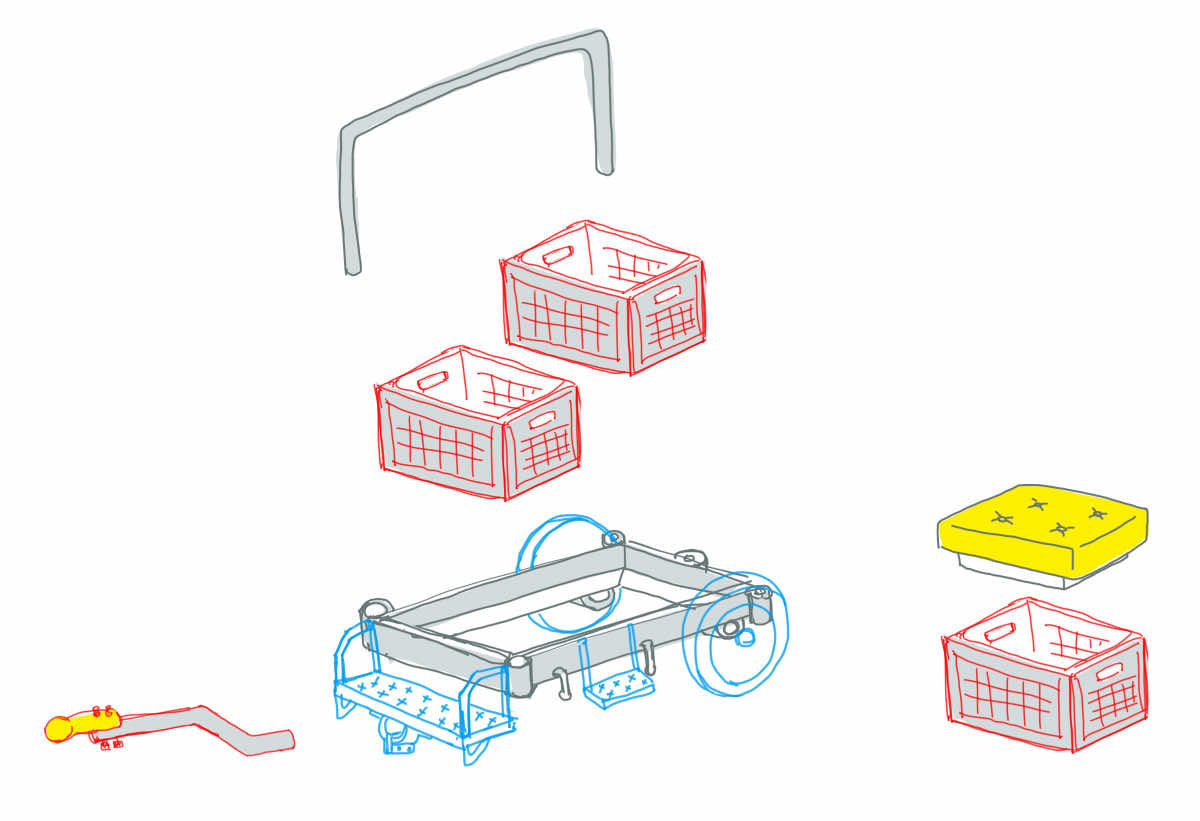

さらに今後は牽引するトレーラーも作るつもり。

- 田舎で大活躍の農業用コンテナ×2が積載でき

- かつその蓋が座席シートを兼ねていて子供×2も積載でき(もちろんシートベルト付き)

- さらには屋根にシート状のソーラーパネルを取り付けるので

- Ankerバッテリーを充電しながらアシストを使い走れる

スーパーいいとこ取り自転車に進化できるのだ!

現状は、とりあえず海外動画を見てマネして作った廃タイヤトレーラー。機能性ゼロ!

まとめ: なぜ電動アシスト自転車をハッキングしようと思ったのか?

いやー、鹿児島みたいな地方だと「車がないと暮らせない」という論理は相当に強固でして、それを打破できるポイントは

- 積載量(定員含む)

- 登坂能力

- 耐候性(雨天・荒天時)

詰まるところこの3つだな、と。

いろんな人に聞いてみたんだけど、移動時間が車の倍かかることはあまりみんな気にしないのね。

そもそもちょっと買い物行く距離なんて5分〜10分だろうから、それが倍になったって、自転車で運動になって景色も風も気持ち良ければ大きな問題にならないのだと思う。

アシストありで登坂能力、積載が解決する。そのアシストのためのボトルネックだった、寿命の短い高価な純正バッテリー縛りもドングルによってクリアできた。

(アシスト自転車本体も、バッテリー買い換えハードルの高さのために、投げ売りのような価格で中古市場が出来上がっている)

あとは耐候性で、ひとつは運転者の頭上にもシートタイプのソーラーパネルで屋根を作ってキャノピー型にすれば、受光面積が増えて発電量も増えるし、小雨程度なら凌げると思う。ただ、横風に弱くなるので、そこら辺はまだ要検討。

あと、どんどん自転車の良さである「小型・軽量・取り回し良し!」から離れていくので、もはや別の乗り物として考えたほうが良いのだろうな、とも思う。

一人でしか乗らない車でも2年に一度の車検代 VS ハッキング済み自転車の改造費

実際、鹿児島で走ってる車なんて、一人で乗ってる人が大半ではなかろうか。

軽自動車ですらコストでいうと、車検で2年に一回6万円(以上)+ガソリン代年間平均約6万円。

(総務省の「家計調査 家計収支編 詳細結果表」によると、2021年のガソリン代の全国平均は1家計で年間5万9,446円)

あとは故障して直したり、部品交換したりで+α。

かたや今回のハッキング済み自転車は

- バッテリーのない中古アシスト自転車 ¥0〜¥10,000

- 非純正バッテリー ¥30,000

- ドングル ¥14,000

- DCDCコン ¥4,000

- コンデンサ ¥1,000

- トレーラー周り(自作)つけるなら +¥10,000

- ソーラーパネルつけるなら +¥15,000

てな感じかしら。ミニマムで5万弱、豪華にしても8.5万円くらいかしら。

もちろん車検なし、ガソリン代なし! 環境負荷もグッと低い。

さらには便利に使えるモバイルバッテリーが付いてきちゃう。

要は、車を1年維持するコストくらいで、以後ランニングコストが極めてかからない交通手段が持てるわけ。

そりゃ車の全天候性に比べたら劣る部分はあるけれど、排気ガスも出さないし、地下資源を採掘しないし、勝る部分もたくさんある(そもそも車の値段自体が、桁一つ違うわけで)。

メーカーはこんなの作らないよ、ってことを知っといて

現状で、私が思う汎用的な移動手段の答えのひとつだと思うんだけど、大事なことは大手メーカーがそれをいつか作ると信じる/期待することではなくて、自分でも作れるようになる/作れることを知っている、ということだと思う。

(そもそも大手メーカーは絶対こういう方向には発展させないからね! 発展させたくないからバッテリー監視するわけで)

自分で作ると詳しくなるし、たくましくなる。これからの時代は「たくましいかどうか」は非常に重要な態度だと思う。

あとは、uNikeという別の、自転車を使うプロジェクトの構想もあるんだけど、それはまた完成したらご報告します!

んじゃまた!

大変ご無沙汰しております。ダイナミックラボのテンダーです。

はてさて、Webサイトのトップバーにはずっと表示していましたが、ダイナミックラボは移転しました。

南さつま市から日置市に移転し、それに伴い今後はセミクローズドのテンダー個人研究所として運営を続けます。今回はその経緯をお知らせします。

1. 移転の主たる理由:テンダー家が引っ越した

やむにやまれぬ事情で引っ越すことになり、ご縁がありお隣の日置市に移ることになりました。

そして、ダイラボが借りていた旧大坂小学校は南さつま市の所有する財産であり、それを借りるためには代表者の南さつま市内の住所が必要だったのです。

引っ越すことで旧大坂小を継続して借りられるなくなるとのことでしたが、総合的に考えた結果、退去することを選びました。

小学校一件分の引っ越しはめちゃくちゃ大変でした…!

2022年3月に引っ越しを決め、2022年度の丸一年は引っ越し作業に充てることを行政とも協議&了解を得ました。

同年7月に新ラボ物件が日置市内に見つかり、建物の傷んでいるところを直したり、敷地内に車が入れるように門扉を壊したり、物件内の荷物を整理したりしつつ、引っ越し作業が始まったのは実質同年9月くらいから、ラストスパートは年が明けた2023年1月頃からでした。

2022年4月からは自宅の引っ越しも重なって、まあーーーー本当に大変な1年間だったのですけど、それよりも何よりも、よくこの6年間でこれだけ貯め込んだなという廃材と機材の量、山の如し。

鉄屑を地金屋さんに持ってた量も軽トラで往復すること2〜3トン分、

最終的には機材も随分手放しました。

おそらく一般家庭の5〜6件分くらいの物量を軽トラとハイエースでひたすら輸送・・・。

3月末には、軽いものも持てないくらい疲弊する有様で、

いやはや、お手伝いいただいた皆様、本当にありがとうございました!

2023年3月31日には、行政の方から「貸す前より綺麗にしていただきました」とコメントもらいました。

円満退去!

2. ファブラボ開放をやめる理由

これはひとえに「思ってたのと日本のファブラボの実際が違ったから(ファブラボを続けても自分の思い描く問題解決はできないから)」です。

この6年間を通して私が学んだのは、来た人全員ではありませんが、現代の教育を受けた人々の多くは「ファンタジーに立脚した物理観」を持っていて、基礎的な手加工の技量や、材料に対する知識はあまりに拙く、かつ危険性を重視しない、ということでした。

具体的には、多くの人が、自分が作るもののおよその強度がわからない、自分の使う材料の強度や性質がわからない。

その結果、「その材料じゃそれは支えられませんよ」というようなものを作ってすぐ壊れたり、その使い方をすると毒がばら撒かれてしまいますよ、ということをしてしまうのですが、私が見る限り、皆さんあまり気にしないんですね。

「このサポートを何十年続けても、私のやりたいこと(=各々が自分の責任において、自分の人生を生きるために消費者を脱すること)にはおそらくつながらない」という感想を持ったのが率直なところです。

それは一言で言えば、ファブラボ以前の問題が大きすぎる、要は「ファブラボ以前の、伝承(教育)の問題」という話です。

(さらにその前段には、物質的豊かさにより人生が余暇化していく現代というものの、構造的な問題があるとも思います=成長の限界)

このあたりの話はまた、改めて書くこともあるかもしれません。長大になるので今回は割愛。

(もちろん、ファブラボ品川のように素晴らしい取り組みをされているファブラボもあります。念の為)

3. 教育分野への取り組み

国際文化フォーラム(TJF)という財団と、中高生(と大人)向けのオンライン講座を2年半にわたり開催しました

これは、単発の講座ではなく2ヶ月に一回、正味5時間くらいの講座を2年半かけて全14回やる、という大きな取り組みをしました。

最終回は、「各人が過去回から選んだ題材を、1ヶ月暮らしに落とし込んでやりきる」というお題で、DiscordというSNSで日々の実践報告をしながら「習うのをやめる」を実践する、という実験的な最終回となりました。

その結果わかったことは「ここまでやれば伝承される」、逆に言えば「ここまでやらなければ伝承されない」ということです。

講師がいる限り、生徒は自ら責任を引き受けにはいきません。

ファブラボという業態自体が、来訪者の責任を軽くし、相手を「いちユーザー」に留めてしまうのだと思います。

それは、私がやろうとしていたことではないので、ファブラボの形態を一度やめることにしました。

また、教育分野に取り組んだことで、日本の公教育の問題点などにも考えが及び、

今後の事業は「ファブラボの設備とオープンソースの仕組みを以って、教材を作る・教育プログラムを作る」などに移っていくと思います。

4. オンライン講座のために色々なものを作った

火熾ストーブ

熱力学の観点からロケットストーブを設計し直し、飛躍的に効率を高めた木質燃料ストーブを製作した講座。

500ccの水を2分で沸騰させ、4合の米を13分で炊ける!

オープンソース・パラボラクッカー

30万円近くする大サイズのパラボラ式ソーラークッカーを、オープンソースで5000円で作り、共有した講座。

折り紙コヤッシー

2ドルで作れるドライトイレ!

これは意匠登録しました。

ただいま、より問題解決型のV2を製作中!

そのほか、たくさんのワークショップなど

脳科学、システム思考、などなど。

残りの時間を何に使うか?

こうやってたくさんモノや講座を作ってみて思ったのは「ファブラボでお客さんの応対している時間で、私はもっと世界の人のために色々できるな」ということでした。

また、国内にオープンソースを発表してもフリーライダーが小銭を稼ぐ、みたいな帰結にしかならないことがあまりに多いので、今後は国外に発表していくつもりです。

というわけで、今後とも面白がって見てもらえれば幸いです。

ではでは。

テンダー

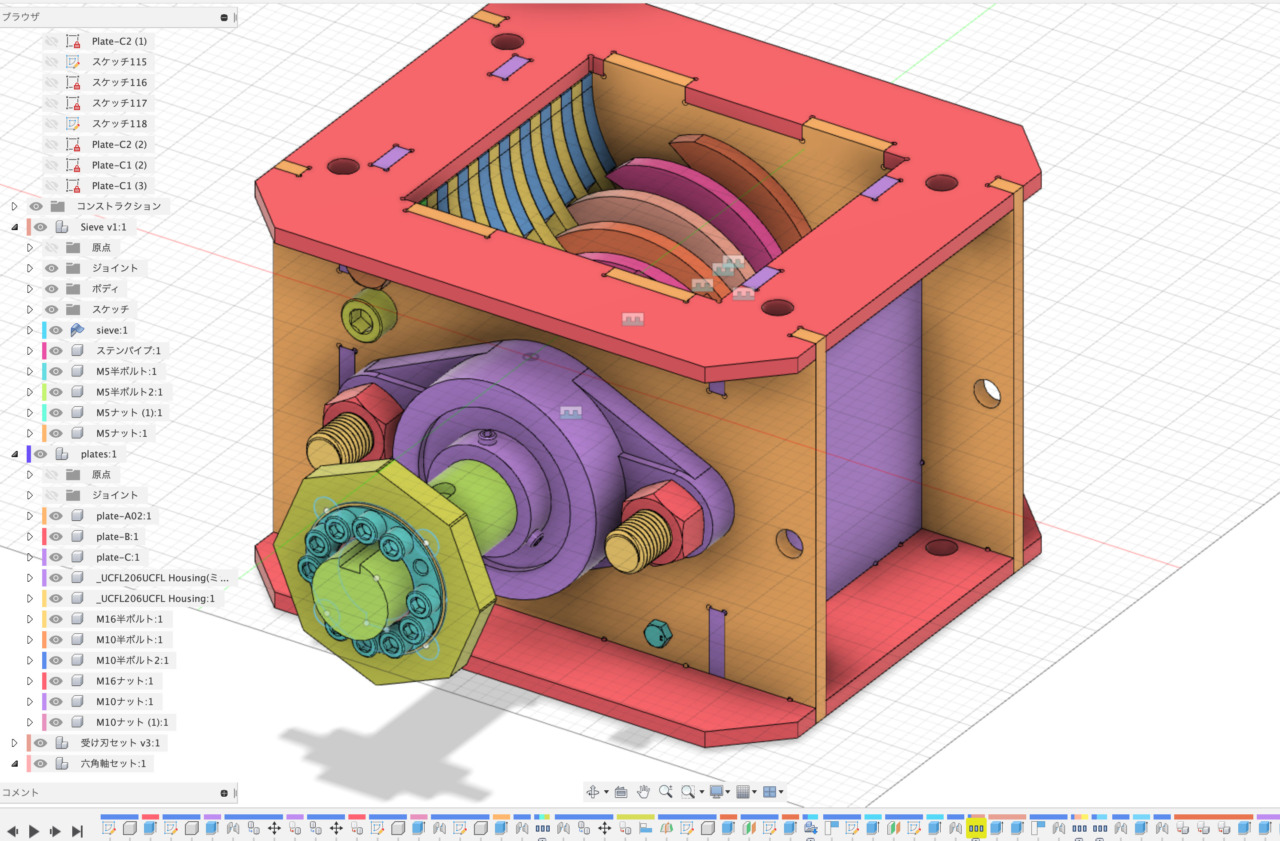

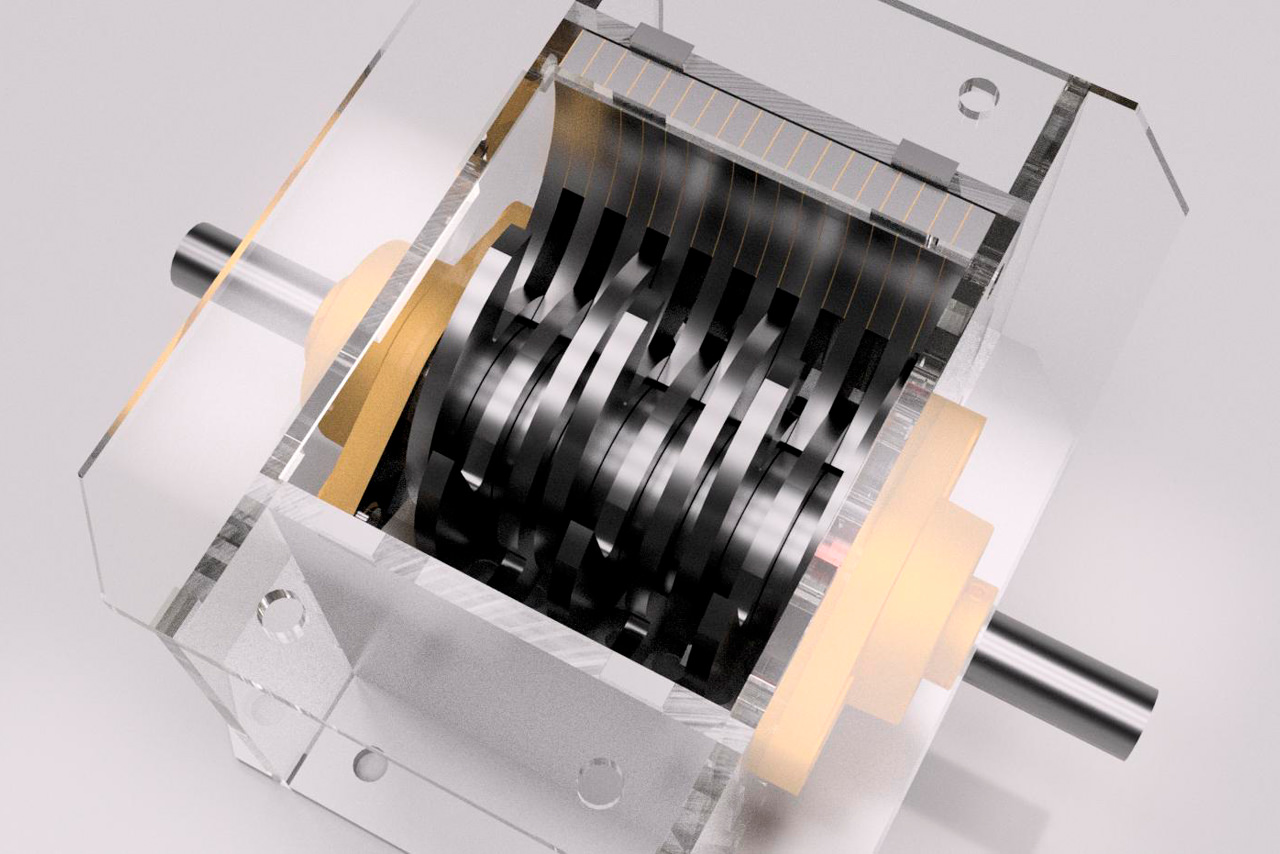

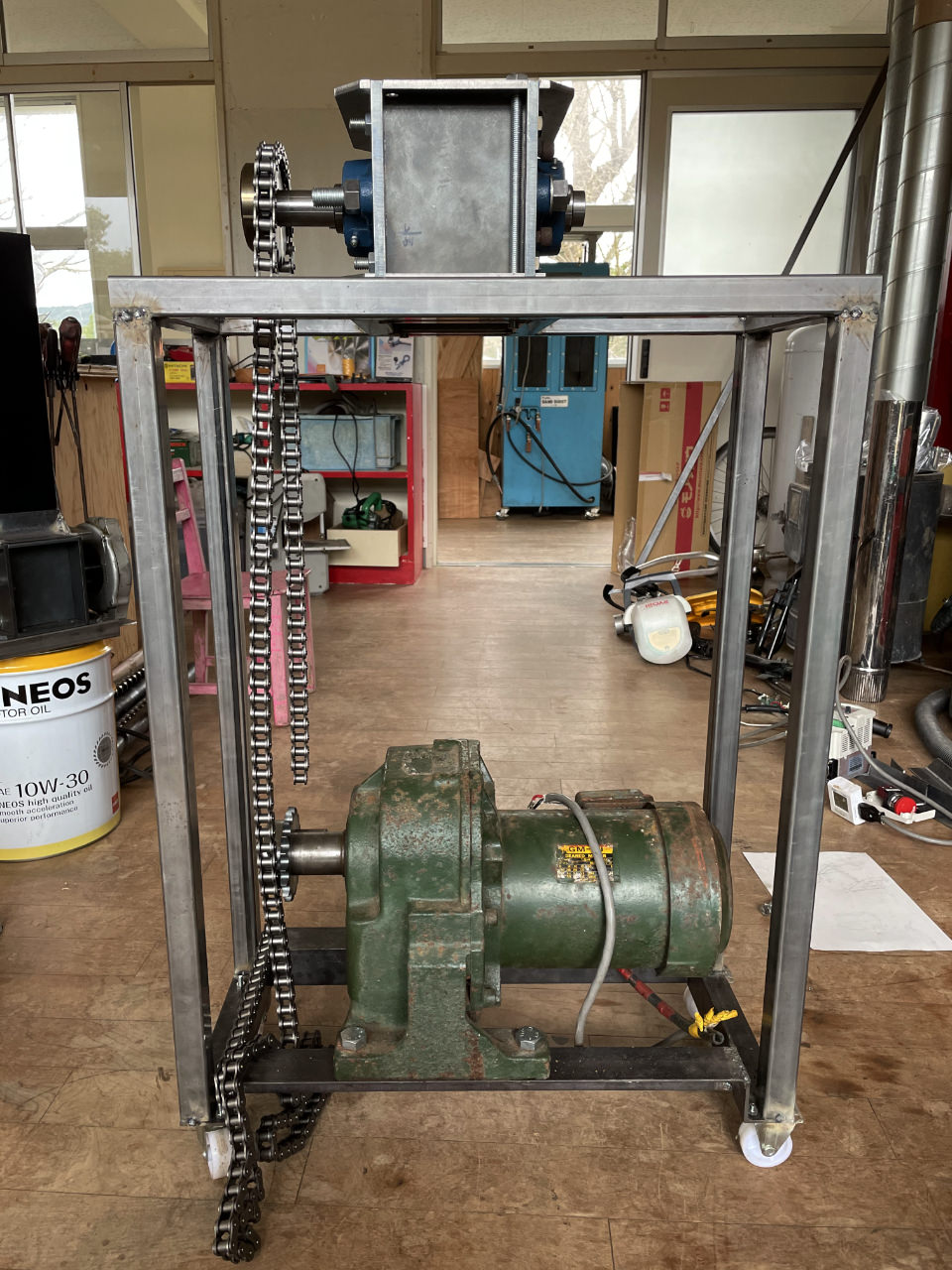

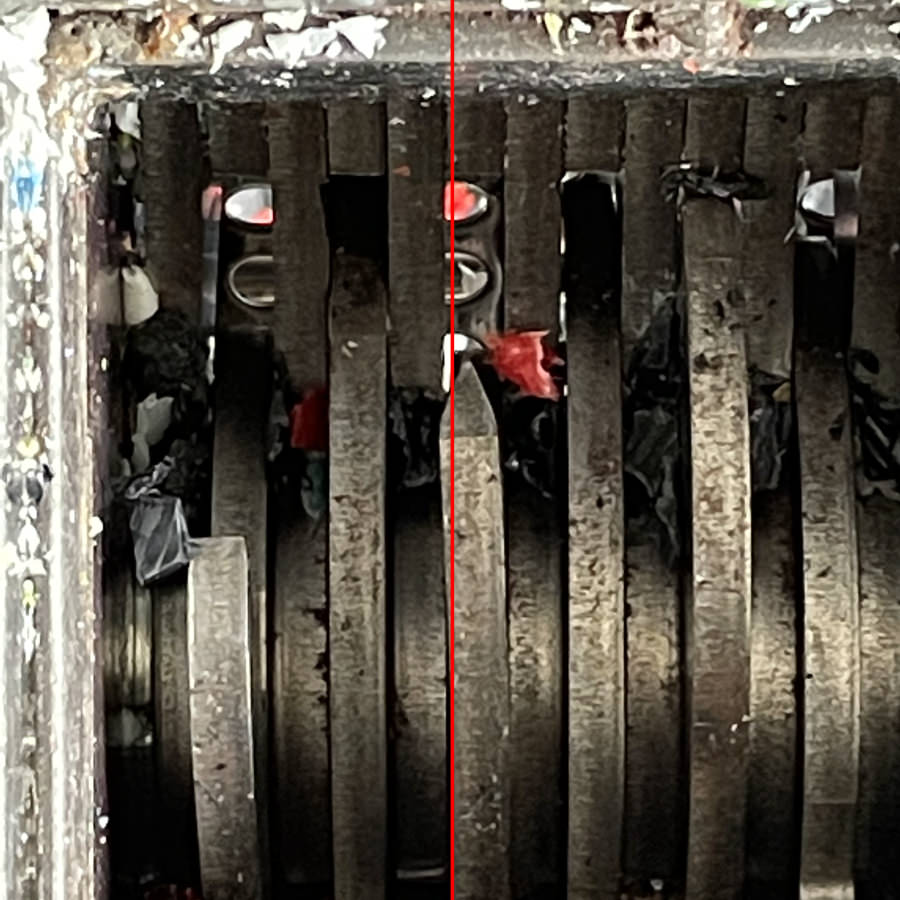

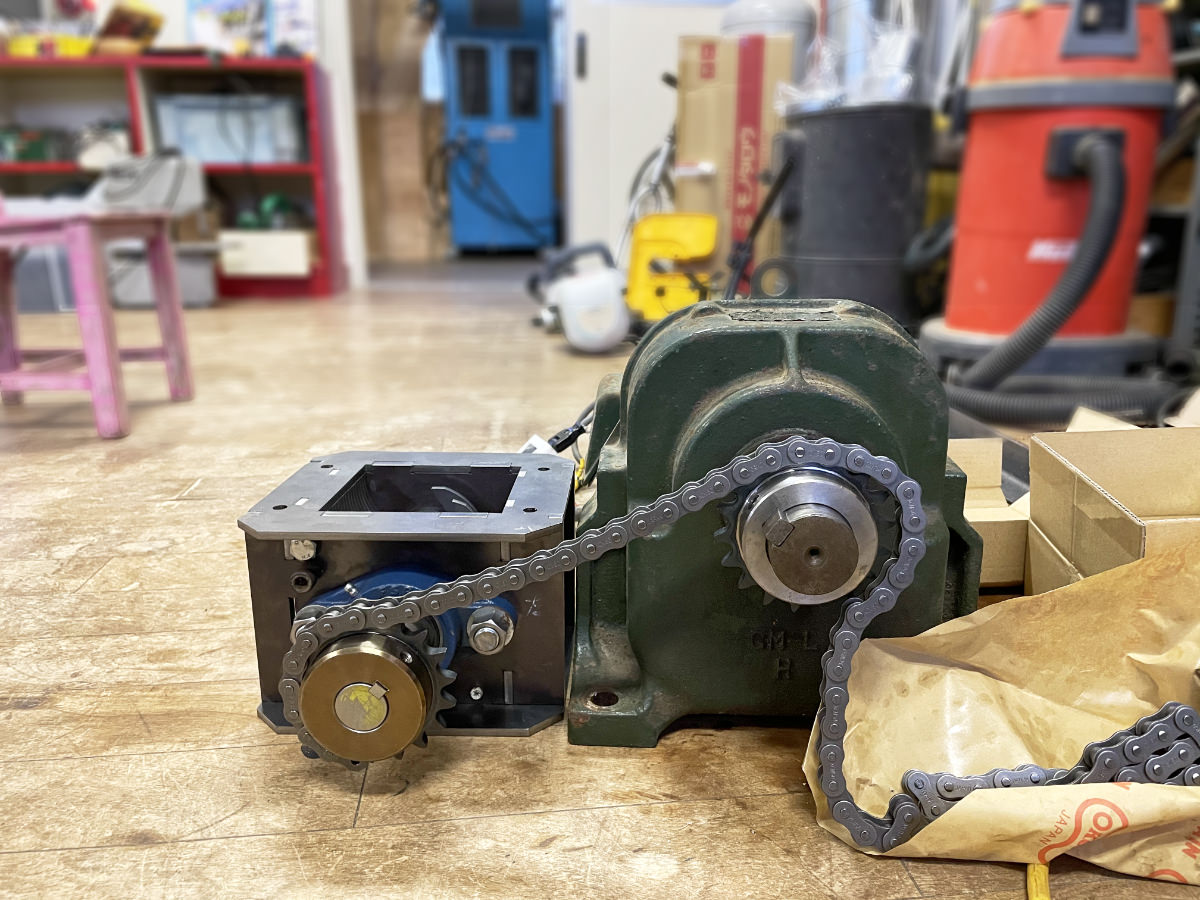

どうもこんにちは。テンダーです。ダイナミックラボ始まって以来の大プロジェクトとなった Precious Plastic Japan。中でも廃プラ破砕機を日本仕様に作り直したテンダー作の Prcious Plastic shredder for 100Vのバージョン2(=V2)が先日完成しました!

※この記事の下部からBOM(全部品表)と、FUSION360用の3Dデータをダウンロードできますので、これまでの変遷と変更点の細部、それから抱腹絶倒のストーリーテリングに興味のない方は一気にページ下部へどうぞ。ちなみにこの 道具 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供します。気にしてね!

V1からの改良点

- 六角軸を諸般の事情で太くした。対辺35mmに。

- それに伴いベアリングもUCFL206に変更

- 六角軸の両端を右ねじと左ねじに仕様変更。旋盤を覚えて自分で切ってます!

- シーブ周りの固定方法を変更

- ライナーをレーザーカットPPに変更。

- 電源は家庭用100Vのまま、三相200Vの1.5kWモーターで運用することに成功!

- モーターが倍大きくなったことで、破砕スピードが倍に。V1よりもサクサク破砕できます。

- その他、細かいところをたくさん!

shredder for 100V、要点の解説

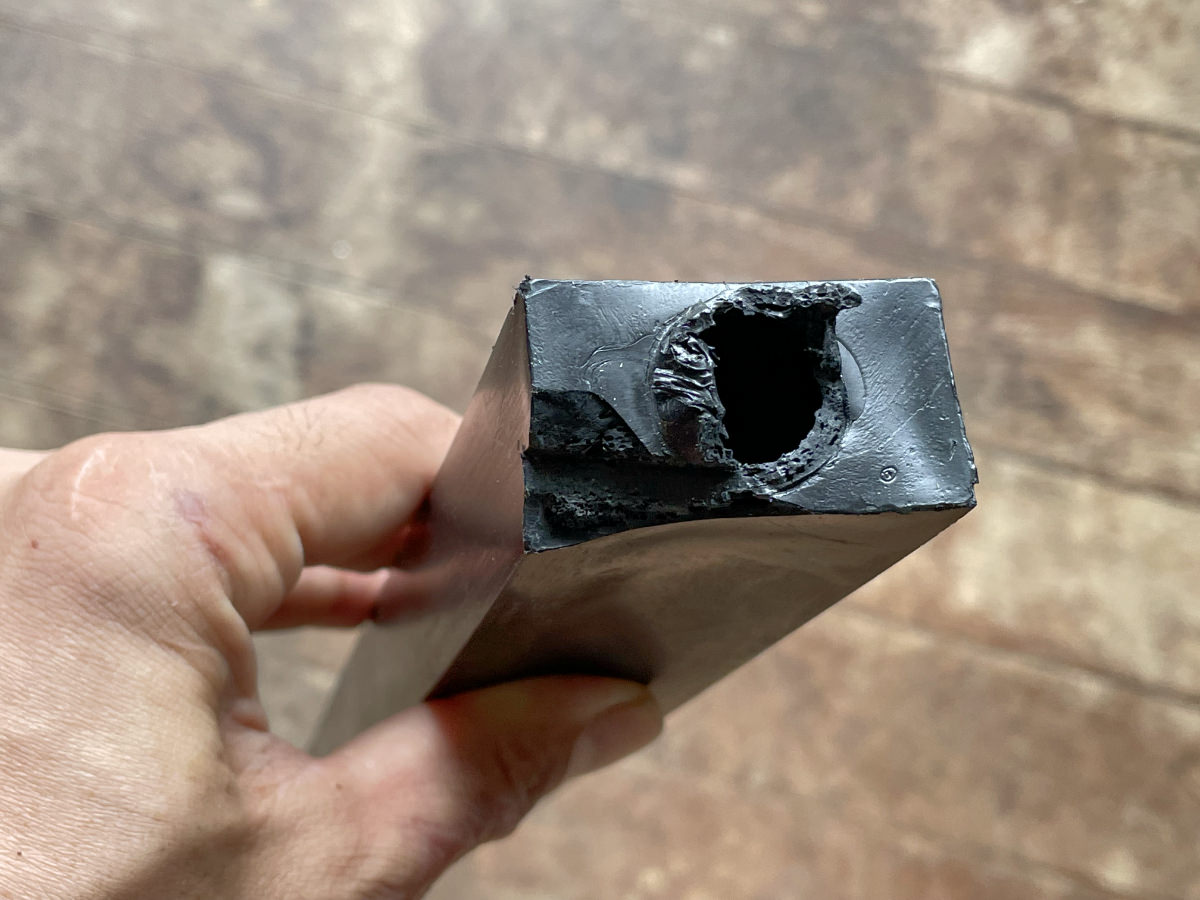

六角軸の最適化 → 対辺35mmに大幅増強

…いやそれ頼むくらいなら金属旋盤買えちゃうわ! という値段を提示され、

チャックで六角棒をくわえる

自動送りで荒削り

最後に0.1mmくらいで精度出し

(今回はこれで十分)

できた! ムシャクシャしてやりました!!

初めてでも、半日×2日で無事に3本完成。次やれば一本当たり1時間半で仕上げられるかも。

(これを一本13万円の見積もりってなんなんだ・・・。ちなみに材料は一本1000〜2000円ほど)

写真をよく見るとわかるかもしれないけど、六角両側のねじが右ねじと左ねじで回転方向に対して緩み止め機能を付与。

これは旋盤のねじ切り機能で作ったのではなく(さすがに初体験からそこまでを数時間で身につけるのは大変)、なんとググったらM35の右ネジ・左ネジのダイスが3500〜4500円でamazonで売ってました・・・!

誰が使うんだ! 俺か!

(ちなみに適合するダイスハンドルの方が高かった。なんでやねん!)

これを旋盤の心押し台で六角棒に押し付け(=誰がやっても極めて垂直になる)、旋盤のでかいチャックを手で回してネジ立てました。

アイデアの勝利!

(大急ぎで取り組んでいたので写真なし。残念!)

シーブ(粒度選別フルイ)を改良

家庭用の100V電源で三相200V・1.5kWモーターの運用を実証!

- 中古モーターの数が豊富。100Vの750Wギアモーターに比べればはるかに多いので探しやすい(ちなみに100Vで750Wよりも大きなモーターを探すのは至難の業。市場にほぼない)

- 同じ理由により、100Vのモーターよりも200V三相の方が、中古市場価格が安いことが多々。

- 正転逆転が容易。何かが挟まって動かなくなった場合に解除しやすい

- スピードコントロールが容易なので、低速で動かして観察し、問題の切り分けをしやすい

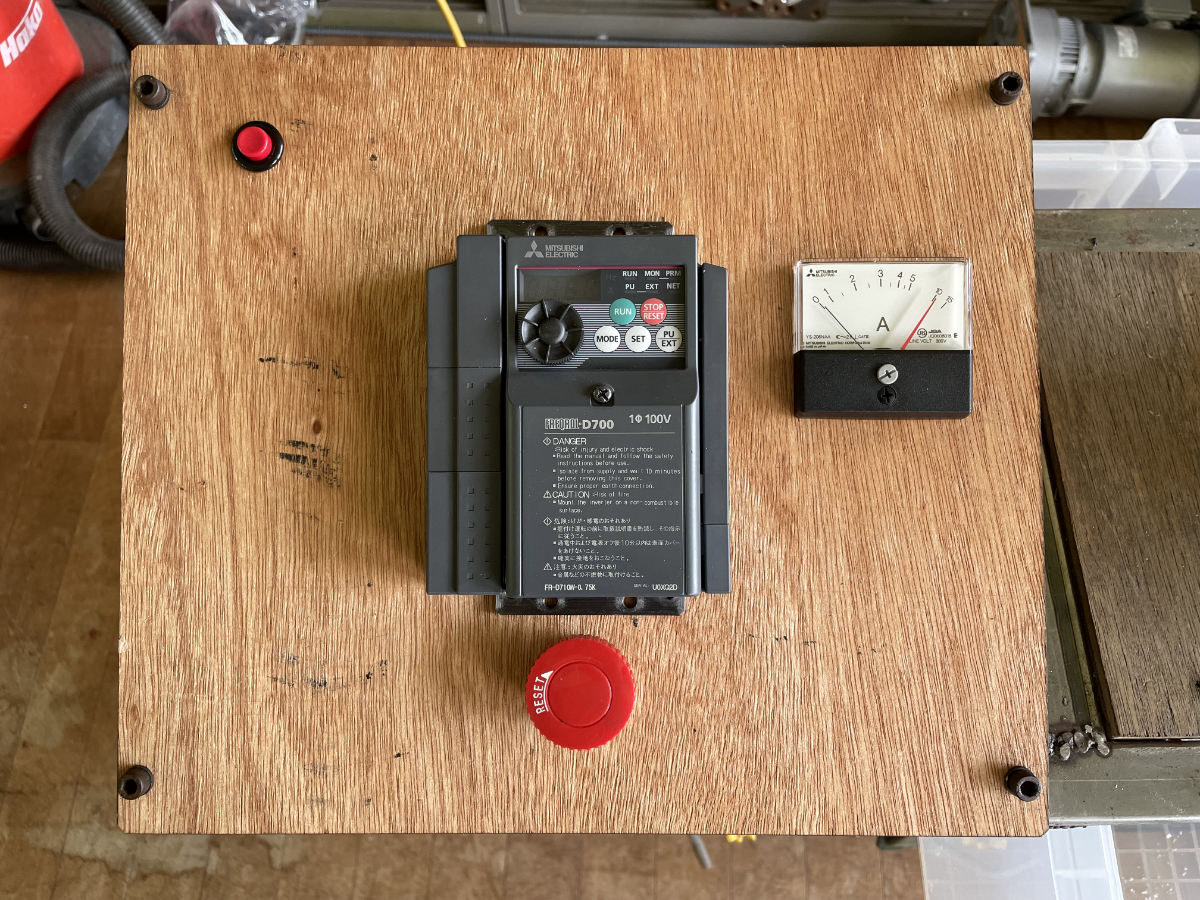

さらにこのインバーターFreqrol D700を使うことにより、

- 100V契約のほぼ全てのご家庭で200V三相モーターを使えるようになる

- JOG運転(一瞬だけ動かす)ができる

- 電流制御での自動遮断機能などが内蔵されている

- 設定で「7.5A流す」設定にしてしまえば実は1.5kWのモーターも使える・・・!

その他、細かいところ

0.2mmのライナーをPP製に変更、レーザーカットで作る

ローラーチェーンをNo.50に変更。

アイドリングプーラーの据え付けについて

おまけ:レバーシャーとドッキングできるようにした!

ダウンロード:BOMと3Dデータ、設定類

そして、みなさんお待ちかねのオープンソースデータは以下から。 今回初めてオープンソースハードウェアを全公開するのだけど、まあ、、、正直なところ、、、、これ一人でやるの、、、、、

苦行と酔狂の域ね!!!

このくらいの複雑さのものをチェックしながら、リストにまとめたり、わかりやすくリンク貼ったりって、なんというか、、、もう、、、つらい。 というわけで、抜けとか間違いとか多々あると思いますが、その時は私に言うのではなくて(言ってもらえたら助かりはするんだけど)、どうぞ各々で改訂版のV2.1を出していただきたい。 日本のオープンソースハードウェアを進めるのは、この記事を読んでいる君だ! (どかーん!)話は逸れるんだけど、私が2016年8月にprecious plastic に加わった時からもう今月でちょうど5年なのだけど、私の知る限り日本ではその間誰も、オープンソースとしてのローカル日本改良版を発表していない・・・矜持には矜持で返そうぜ!

(precious plasticにインスパイアされたと自称する樹脂製品メーカーで、関連する機器の特許を取った人はいたが = オープンソースの真逆!) オランダの元データやアイデア、情報の利用には喜んで乗っかるが、自分でオープンソース文化を作りあげていこうという意識が、日本では特に低いように私には見えます。そういうのをフリーライダーと言います。残念だ!

というわけで言い出しっぺから公開します。ムシャクシャしてやりました…!

BOM(全部品表)はこちら!

・BOM google spread sheet ・モーター選定表(テンダー個人用途) google spread sheet ・六角軸の図面はこちら PDF3Dデータ(FUSION360)はこちら!

・Shredder for 100V – V2 https://a360.co/3rDzGNOレーザーカットデータ一式はこちら(DXF)!

鉄板をカットする数量や、厚みの指定のPDFも入っています。それとlinerというフォルダは、クリアファイルをカットするデータなので、鉄工所に出しても「?」となるので出さないように!インバーターのマニュアルについて(重要!)

まず、このインバーターにはなぜかマニュアルが複数あり、・カタログ(カタログとは名ばかりでカラーでほどほど詳しい。便利)

・基礎編(製品に元から付属する説明書)

・応用編(とても詳しい。最終的にはこれを読む必要がある)

・シリアル通信編(PCと接続する場合。ただし専用ソフトには高価なIDが必要っぽい)

などあるようです。 ・カタログPDF http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/inv/l06056/l06056m.pdf ・基礎編と応用編PDF https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/faspec/download.do?kisyu=/inv&formNm=FR-D710W&category=ex&id=spec 最初はよくわからなかったのだけど、製品に付属する説明書だけでは、それぞれのパラメータとその値についての解説が載っていないので、まず理解できません! よって、カタログか応用編のPDFが必要になります。要チェック!

インバーターのパラメーター設定例

テンダー設定のインバーターパラメータリストがこちら。 勘所は、Pr.9の「電子サーマル」を「7.5(A)」にすれば1500Wモーターが使えるのと、Pr96.で「汎用磁束ベクトル制御」にしてからの「オートチューニング」で、低速時のトルクが上がるみたい。(これをやらないと Over current でよく停止する) ただ、インバーターに関してはモーターとインバーターに詳しい人からのお知恵を待っています!

レッツジョイン・オープンソース! 一旦こんなところかな?

一度手放したいので、後は能登慣れ大和撫子! ども。テンダーです。

ダイナミックラボ元・理事の永山由高(37)が日置市長選に出馬しています。

投開票は5/16、もうすぐじゃん! というわけで、永山由高(ながやまよしたか)のことを手短に説明させてちょうだいな!

永山由高との出会い

永山さんとわたくしテンダーが会ったのは確か2013年頃。まだ私が自分のことをヒッピーと自称していた時で、ボロボロの服を着たり、とっても自由そう(正確に言うと非礼と無礼の中間あたり)に過ごしていた時分でした。 永山さんも私も、たまたま県のファシリテーション講座か何かに参加していて、県の交流センターの芝生で鹿児島市議さんと私が一緒にお昼を食べていると、休憩時間に永山さんから話しかけられた。 「こんにちは、テンダーさんが自己紹介でヒッピーって言ってるのって、『この場の権力には屈せずに自由に物を言いますよ』って宣言と、それを場に了解させるのとを一言でやってるってことだよね? いやー、今年一番の衝撃を受けた! すごいわ!」!!!!!

なんともはや、いきなり手の内を見抜かれた・・・!!! なんと、私がヒッピーと言い続けていた意図を即座に見抜かれてしまった。お主、やるな! ギラギラしてるけど。 というわけで、なんかギラギラした西郷どんみたいな人に看破され、なんなんだ?! と思いながら私と

むしろ仲が悪くなった。

テンダーがダイナミックラボ設立。理事を永山さんにお願いする

いかに産業や資本主義から独立するかを実践するための実験的工房「ダイナミックラボ」を2016年末に私が立ち上げ。一般社団法人として設立するも、ビジネスを否定しているような私が代表を務める法人がうまくいくはずもなく、立ち上げ早々困難に直面。 ストレスフルな日々の中、ビジネスのことなら永山さんだ!と藁にもすがる思いで電話をすると、 「おー。テンダー。元気?」 「いやいや、元気じゃないよ! あれやこれやがあーでこーで」 「ふむふむ。じゃあ理事会作るといいよ」 「何それ。じゃあ永山さん理事やってよ!」 「いいよ。他にも数人探しとくわ」 というわけで、まさかの理事OKの即答の、ついでに他の理事まで見繕ってくれて、渋る人には目の前で頭下げて頼み込んでくれたりしました・・・。 おかげさまで、ダイナミックラボ理事の布陣は非営利の実験的一般社団法人としては不思議なくらいやり手の皆さんが集まり、この実験が頓挫しないように、時に面白がって、時に私を叱咤しながら一緒に前に進めていくことになります。 この時点ですでに永山さんは自分の事業として 「離島医療をどう進めるかの、行政と住民との話し合いを橋渡しするために、島民全員(比喩ではなく)と話して率直な意見を聞く」 といったことをやっていてスーパー忙しかったはずなのに、月一回、私の愚痴を聞いたり、資本主義について議論したり、1年以上「付き合って」くれました。 その中で、ちょっとずつ気づいていったのは、永山さんもどんどん変化しているということ。会話の節々に農業の話や環境問題の話が出るようになり、いかにビジネスをやるかという視点よりも、いかに搾取をしないか、という視点の話が増えていった。 私にとってはどんどん話しやすくなり、どんどん好きになっていった。 気づけば永山さんから、すっかりギラギラがなくなっていた。

私はスーパーヒーローを求めない

「自分と異なる意見の人の話を、どれだけ長く聴き続けられるか?」と

「声なき者の声を聞こうとする態度」だと

私は思う。 なぜなら貧困が連鎖するのと同じにように、権力も連鎖するからだ。

ゆえに異なる意見や小さな声を取り上げることは、意識的に取り組まない限り生じ得ない。そして異なる意見や小さな声を「無かったことにしない」のが民主主義だったはずだ。 私が8年にわたる永山さんとの付き合いからわかったことは、 永山さんは「悪者」を作り出すことなく、

相対するひとりひとりを「代えがたいあなた」と見、そのひとりひとりがどうやって力を合わせれば、柔軟でほころびない布を織りあげられるのかに持てる能力を傾けている、ということだ。 私は、そういう人に市長になってほしい。 だからどうか遠方の人も、永山由高の挑戦を以下の方法で応援してくださいな!

鹿児島県・日置市と関係がない人でもできること

- 携帯電話の連絡先アプリを立ち上げて、上から順番に鹿児島っぽい人を探す

- 電話して、親類縁者や友人に日置市民がいないか聞いてみる

- 日置市民の知り合いがいたら、5/16が投開票であることと永山さんのことを伝える!

PBP-TOUGH(ピービーピータフ! / Pet Bottle Purification-system-Tough)!

というわけで圧倒的に頑丈になったペットボトル浄水器、その改良点をご紹介!改善点その1 割れ止めステンボルト入り

改善点その2 耐熱フィラメント採用、熱湯を通すことでPBPを外さずに煮沸消毒できるように!

・ペットボトルも耐熱のものを使えば

給湯器などからの熱湯(85度程度まで)を通すことで、分解せずに煮沸消毒ができます。 管理の手間の大幅削減!

改善点その3 お茶用の耐熱ペットボトルに対応!

なぜか数年前から、ペットボトルのスクリューが2タイプあったみたいで、これまでのPVP-01は耐熱用の新ペットボトルに対応してませんでした。

他にもスクリュー部が白(透明ではない)のものは耐熱。

というわけでダイラボ通販で販売開始!

材料が良いものに変わったり、部品点数が増えたり、加工の手間も増えたので、申し訳ありませんがお値段は500円アップ。 そのかわり、前よりずっと長持ちするはず。 ペットボトル浄水器ユニット「PBP-TOUGH」自作レーザーカッター!

0. 事の発端。強いレーザーでパカスカ切りたい。

ダイナミックラボを始めるとき、fablab鎌倉の田中浩也さんが「fabool laser 1.5w」を送ってくれて、それはそれは嬉しくて、組み立ててしばらく使ったのちにもうあっちこっち改造し倒して、「テンダーくん、自分で作らないと逞しくならないから!」

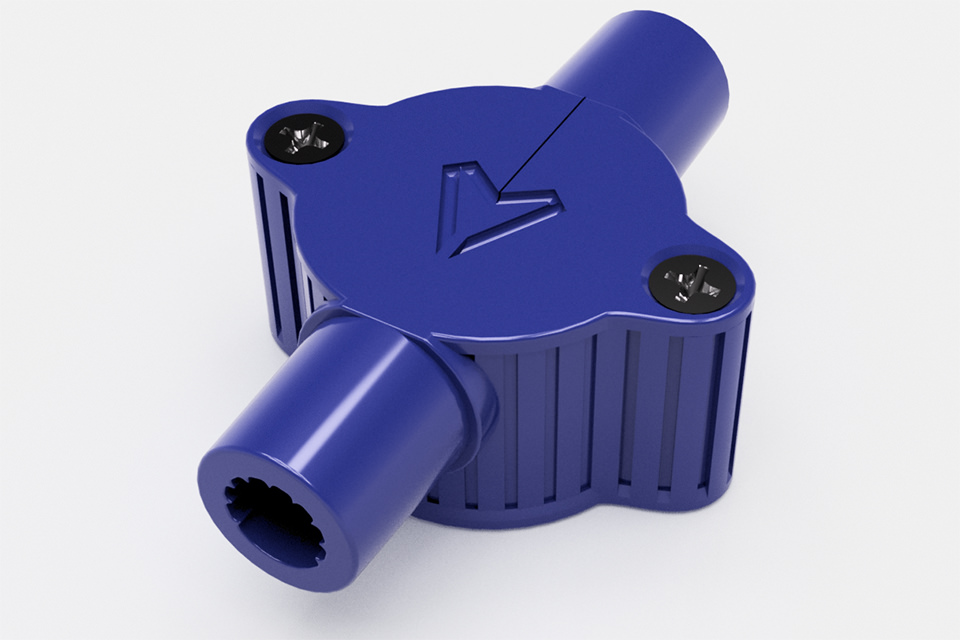

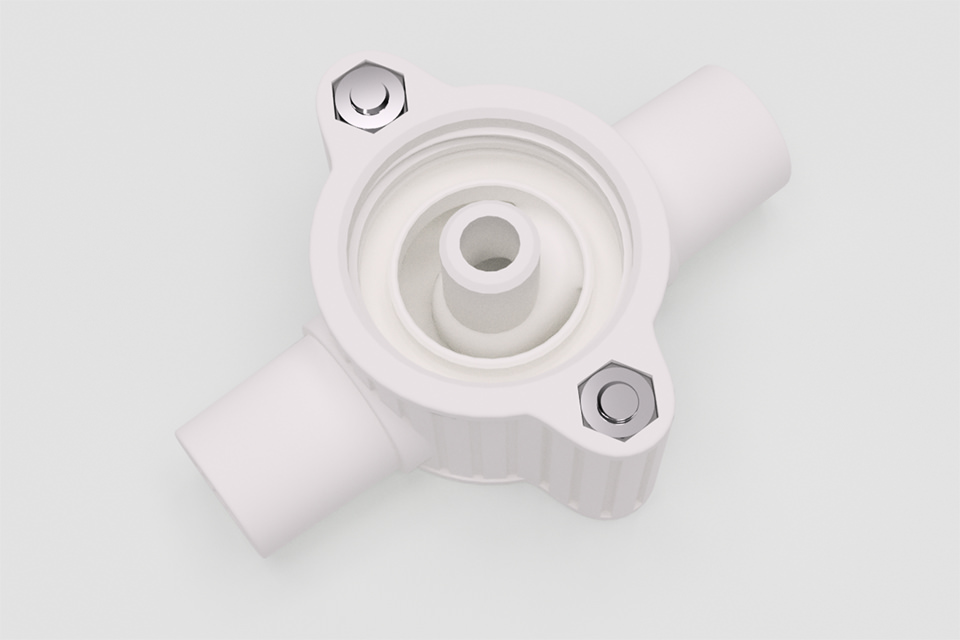

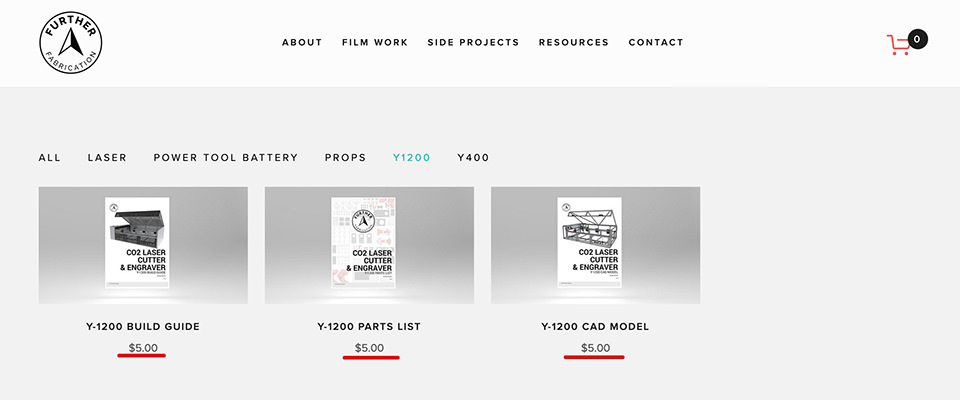

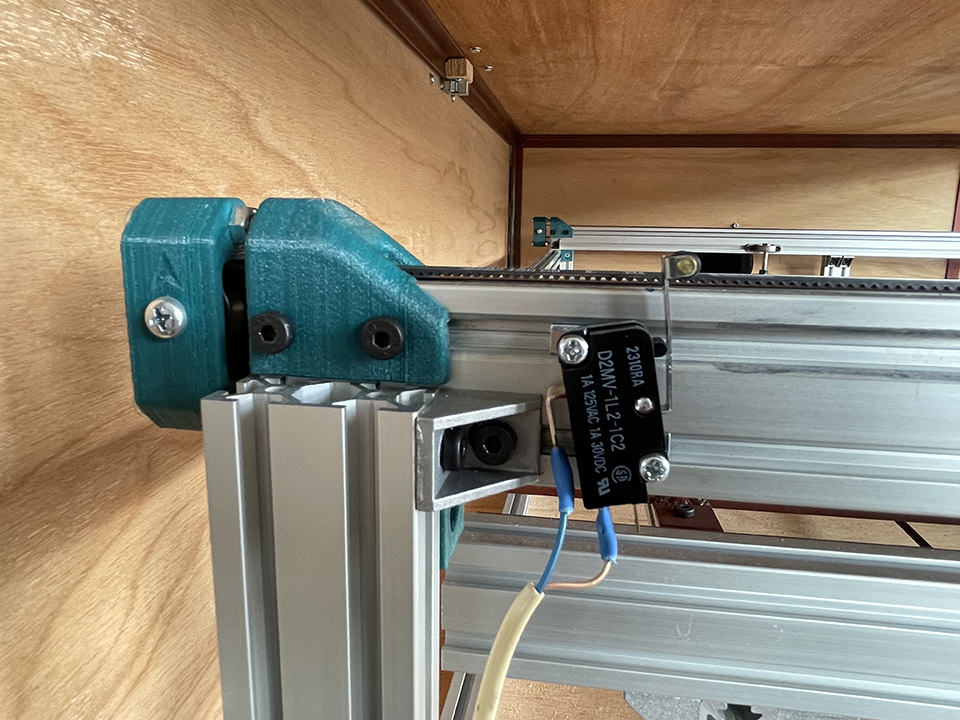

Y-1200という自作レーザープロジェクトを教えてもらう

ひょんなことから、ダイラボに何度かお客さんとして来てくださった隣町のpekoさんが、実はレーザーカッターを自作している猛者であることを去年知る。further fabricationの ROB CHESNEY と Y-1200

ROB CHESNEY

5ドルポッキリ! さらには部品リスト、必要な3Dデータ類もそれぞれ5ドルとのことなので、まとめて即購入&ダウンロード。

俺、この機にたくましくなる!

(お次はレーザーを作る下準備の話。本当にたくましくなれるのか?)